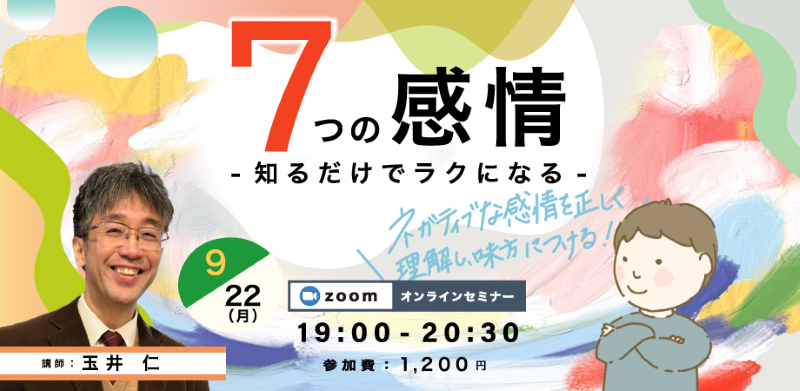

~「7つの感情-知るだけでラクになる」~

~「7つの感情-知るだけでラクになる」~

2025年9月22日(月) 玉井先生のセミナーより

私たちが日々の暮らしの中で感じる様々な「感情」。

その感情に振り回されるような思いをしたことはありませんか。

例えば、一般的に怒りや悲しみなどは「マイナスの感情」とされていますが、

その辛く苦しいと感じる気持ちをラクにする方法があるのです。

「えっ?どうしたら良いの?」

そう思った方にぜひご紹介させていただければと思います。

そこで今回は、メンタルヘルスの専門家である玉井仁先生に今回はご自身の著書より

「7つの感情-知るだけでラクになる」を題材にお話しをお伺いしました。

まず、「7つの感情」とはどのような感情だと思いますか。

それは「不安」「怒り」「恐怖」「悲しみ」「抑うつ」「寂しさ」「罪悪感」を指します。

そして、それぞれの感情には本来の働きがあり、行動を促すエネルギーになっているのです。

例えば、資格試験があるのに「不安」を感じないから全く勉強をしないまま本番を迎えてしまう。

あるいは、お金が必要なのに現在も将来的にも「不安」を感じないから働かない。

どちらも困りますよね。

つまり「不安」という感情があるから準備をして未来の予測も立てられると先生はおっしゃいます。

これは「マイナス」ではなく「不安のプラス面」と言えるそうです。

他の感情についてもいくつか挙げて下さったのでまとめてみました。

・「怒り」→大切な人やものを守るために必要な感情

・「罪悪感」→自身を振り返り内省する力

・「抑うつ」→これ以上走り続けると危ないため一度止まり休息を取ることに気づく時

そして、これは全てこの後、次に取る行動に繋がってゆくのです。

どの感情も決して「不要」ではなくて「必要なもの」だということがよくわかりますね。

そう捉えるとだんだんと気持ちがラクになるのではないでしょうか。

「7つの感情との付き合い方として、感情をなくしたり抑えすぎたりするのではなくてうまく付き合うことが最も大切」

とおっしゃる先生の言葉が特に印象的でした。

私も自分の感情を受け止めながら上手にバランスを取っていきたいと思います。

玉井先生、大変貴重なお話しをありがとうございました。

事務局 Yoshiko T.

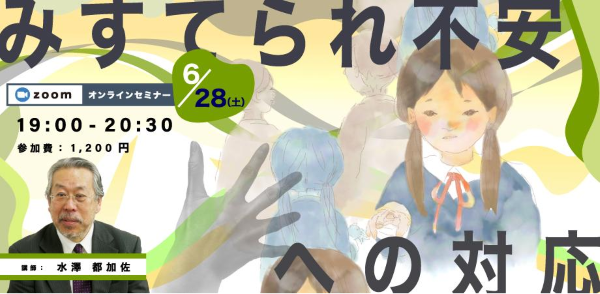

みすてられ不安への対応~不安の奥にある声に耳をすます~

先日、カウンセラーの水澤都加佐先生を講師にお招きをしてTMSこころのセミナーが開催されました。

水澤先生はHRI 水澤都加佐カウンセリングオフィスの代表で、依存症の回復支援やDV・虐待及び家族問題、そして援助者教育など幅広い分野で活動をされていらっしゃいます。

また、「みすてられ不安」や「依存症」に関する数々の著書を出版されております。

今回のセミナーのテーマである「みすてられ不安」についてのお話しをお伺いして、私なりに感じたことをまとめてみました。

「みすてられ不安」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか。

私は子供の頃、買い物にいった先で迷子になってしまい、「もう母と会えないのでは・・」という不安に襲われことを思い出しました。この時まさに「みすてられ不安」を感じていたのではと思います。

みすてられ不安は子供の時のみならず、恋愛や職場、あるいはペットの死や老いなどが原因で大人になってからも感じることがあり、そのままにしておくと「うつ状態」に進んでしまうケースも多々あります。

そうなってしまわないために大切なのは「自己肯定感を持つこと」だと先生はおっしゃいます。

それは「自分は世界にたった一人しかいない大切な存在」だと思うことなのですが、そのように思えるためには安心して居られる居場所が必要だと思います。

では、まわりの支援する側はどうしたら良いのでしょうか。

先生は、「相手をコントロールしない」「否定的な言動をとらない」ということが重要だと教えて下さいました。

その人がやっとの思いで話しをしている時に、「みんなそうだから・・」や「もっと大変な人がいる」などと言われたらもうそれ以上話せなくなりますよね。

さらに、みすてられ不安からの回復には、そのベースに存在している共依存や喪失感、空虚感などに着目して働きかけることも重要です。

具体的には、成長歴の見直しやグリーフワークへの取り組み、自分自身に焦点を当てて生きることを実践するなどの方法がありますが、どの場合も自己否定をするのではなくまずは認めてあげることが大切なのだと感じました。

それが「不安の奥にある声に耳をすます」ことに繋がっていくのではないでしょうか。

「みすてられ不安」は誰にでも起こり得る感情ですが、その気持ちに寄り添いながら様々な対応を適切にしていくことが大事だという理解がより深まった時間となりました。

水澤先生、大変貴重なお話しをありがとうございました。

事務局 Yoshiko T.

グリーフケア入門~大切な人を失った哀しみに寄添う~

グリーフケア入門~大切な人を失った哀しみに寄添う~ 2025年4月21日開催

先日、グリーフケアの専門家である井手敏郎先生を講師にお招きをしてTMSこころのセミナーが開催されました。

井手先生は一般社団法人 日本グリーフ専門協会士の代表理事でグリーフケアに関する著書も出版されていらっしゃいます。今回のセミナーでは「グリーフケア」という大変難しいテーマについてお話しをお伺いして、私なりに感じたことをまとめてみました。

まず「グリーフ」とは、皆様ご存じかと思いますが「悲嘆」という意味で、文字通り悲しみや嘆きを表わします。

大事な人や自分にとって重要なものを失った時に起こる感情ですが、そこに「反応」が加わる場合があります。

身体に出る反応でいうと、例えば、食事が摂れなくなる、不眠や過眠になるなどがあります。

他にも、人に会いたくない、仕事に集中できないなどの社会的な影響が生じることもあり、それらを喪失による「悲嘆反応」と呼びます。

そのような状況にある人にどのような対応をすればよいのか・・。大変難しいですね。

そんな時に「同行者であること」という感覚を一番大事にして欲しいと先生はおっしゃいます。

ここで言う「同行者」とは遺族の方に何が起きているのかを深く理解をすることだそうです。

身体的な反応を例にとると、たくさん食べる様子を見た人が「そんなに食欲があるのだったら、大丈夫だね。」と思ったとします。

たしかに一見すると元気そうに見えますが、そこだけで判断をするのは難しいのです。

心にぽっかりと空いた穴・・。その喪失感や空虚感を別のことで満たそうとすることがあるからです。

ある一面だけをみて判断をしないという重要性を感じました。

さらに、同じような体験をしても人それぞれ思いや感じ方は違うということへの理解も必要です。

「自分も同じだったので、この人もきっとこうだろう。」と思い込んでしまわないようにしたいですね。

グリーフケアに求められる「同行者であること」とは・・。

大切な人を失くした方はどのような心理状態が起こりやすいのかを理解をすること。

井手先生、とても貴重なお話しをありがとうございました。

事務局 Yoshiko T.

いじめ・不登校を生まない笑顔あふれる学校づくり~教育漫才を核に~

2025年3月13日、田畑栄一先生を講師にお招きしたセミナーを実施いたしました。

田畑先生は学校長として10年の経験をお持ちで、現在は教育コンサルタントとしてご活躍されていらっしゃいます。

今回のセミナーではご自身が考案された「教育漫才」について、色々とお伺いして私なりに感じたことなどをまとめさせていただきました。

早速ですが「教育漫才」と聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

私は「楽しそう!」と思う反面、「笑いを取りにいくネタを作るのはけっこう大変なのでは・・」と思いもありました。

漫才の手法として先生が教えて下さったのが「三段落ち」~繰り返し編~でした。

例として「乗り物」をテーマにした台本を見せて下さったのですが、シンプルだけどボケとツッコミの掛け合いがおもしろくて笑ってしまいました。

気持ちがほんわかして本当に楽しく感じたのです。

それが、まさに先生が目指す「温かい笑い」だと思いました。

時として学校の現場において、相手を否定したりバカにするといったいわゆる「冷たい笑い」が起きることがあります。

そのような笑いの中では良好な人間関係を築くのは難しいものです。

そんな「冷たい笑い」を起こさないためにも「教育漫才」は有効だと先生はおっしゃいます。

さらに、教育の現場における最優先事項として先生が挙げられた「自殺防止」と「不登校等の改善」についてですが、どちらも人間関係やいじめが大きな要因となっています。

いじめをなくすためには「温かい笑顔あふれる学校」が必要です。

先生が提唱する「教育漫才」は温かい笑いを生み、みんなの笑顔を育みます。

まさに「教育漫才」を取り入れて実践することは、今、学校で起きている様々な問題を解決に導く糸口になるのでは・・と思います。

余談となりますが、先生のお話しに触発されて実は後日、漫才を作ってみました。

先生のお話しを思い出しながら「三段落ち」のネタを色々と考える時間はとても楽しいものでした。

「温かい笑い」を育む「教育漫才」。

皆さんもぜひ一度、作ってみてはいかがでしょうか。

事務局 Yoshiko T.

自傷・自殺のことを理解する~自分を傷つけない生き方、苦しんでいる人を支援する方法~

自傷・自殺のことを理解する~自分を傷つけない生き方、苦しんでいる人を支援する方法~

2025年1月11日(火)精神科医で自傷・自殺対策を幅広く活動をされている松本俊彦先生を講師にお招きをしたセミナーを開催しました。

先生は薬物依存症を専門とされております。

今回のセミナーでは先生の豊富な臨床経験と知見に基づかれた自傷行為や自殺に関する様々な要因や問題点、そして支援をする側の留意点などについて大変リアルでわかりやすくお話しくださいました。

そのセミナーで語られた内容について私が思ったこと、感じたことなどをまとめさせていただきました。

リストカットやオーバードーズ(以下OD)について、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

じつは、どちらの行為も初回こそ命を絶ちたいとの希死念慮がある人がほとんどですが、その後何度も繰り返すのはその行為をしている時だけは抱えている悩みや心の痛みから離れることができる、言い換えればいわば「今を生きるため」にその行為に及んでしまうという理由があるそうです。

さらに難しいことに、その「今を生きるための行為」を継続していく先には、自死行為に進んでいく可能性が高まっていくというのです。生きるための行為が死に近づける。この複雑な構造に心が凍る思いがしました。

また松本先生は、支援者がリストカットやODを頭ごなしに否定をするのは、その人のためを思ったとしても正しい対応ではないと見解を示してくださいました。

まずはその行為の背景に必ずある要因に関心の目を向けて関わることが重要なのです。

自身の経験やこうあるべきとの持論を押し付けるのではなく、その行為を否定せず、その人をそのまま受け入れて理解をしようとする姿勢が大事だということがよくわかりました。

「この人になら、ここでなら話せる。自分のことを話していいんだ。」と感じてもらえるような良好な関係性を徐々に築いていく。

そしてしっかりとした信頼関係ができたうえで、リストカットやOD以外に気持ちが落ち着く、あるいは痛みがやわらぐ方法を一緒に見つけていくということが支援者の目指すところなのではと感じました。

死にたいと思うほどのつらい悩みを抱えている人たちが安心できる居場所を作る。

その場所は人によって作られます。

そのためにはどのように支援の手を差し伸べれば良いのか・・・。

「話をちゃんと聞いて理解してくれる社会をつくる」「安心して自分の気持ちを話すことができる場所をつくる」ことを目標に活動している、私たちにとって、進むべき道、やるべきことを改めて教えていただいた時間でした。

松本先生、とても貴重なお話しをありがとうございました。

事務局 Yoshiko T.

~発達障害・グレーゾーンの「あの人」との快適な関係のつくり方~セミナーのご報告

~発達障害・グレーゾーンの「あの人」との快適な関係のつくり方~

2024年9月29日(日)野波ツナ先生のチャリティーセミナーより

12月も押し迫り寒さがましてまいりました。

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

東京メンタルヘルス・スクエアでは、今年も様々なセミナーを開催してきました。

今回は「発達障害・グレーゾーンの人とのより良い関係を作るにはどのようにすればよいのか」を振り返ってみたいと思います。

さて突然ですが、皆さん「カサンドラ症候群」をご存じですか?

「自閉スペクトラム症」(ASD)のある人のパートナーや身近な人が、ASD当事者と良好なコミュニケーション・人間関係性を築くことができず、その精神的ストレスから心身にさまざまな症状が出ている状態をあらわす言葉です。

その症状は様々ですが、一例として「頭痛」や「不眠」、「動悸」「めまい」、あるいは「自己肯定感の低下」や「無気力」「不安障害」、さらに「抑うつ状態」を引き起こすなど身体的、精神的なものがあるとされています。

では、もし「カサンドラ症候群」になってしまったらどうすれば良いのでしょうか。

今回のセミナーは、ご自身がカサンドラ症候群でASDのパートナーさんとの日常を綴った著書がたくさんの人から支持をされている、野波ツナさんを講師にお迎えしました。

ツナさんは、「アキラさん」と結婚した当初から『個性的でおもしろい人だな』と思っていたそうですが、その後、出産やお子さんの成長、そして家の購入と家族としてのステージが進むごとに「アキラさん」に対しての違和感がツナさんの中でどんどん大きくなっていきます。

ツナさんは本やネットで調べたり、医師に聞いたりして色々とこの状況を何とかしようと頑張ったのですが、その効果は感じられずますます苦しい思いをすることになるのです。

一生懸命にやっていることが空回りしていると感じてしまい虚しさや悲しさが大きくなるばかりで、ツナさん自身の「カサンドラ症候群」も悪化していきました。(詳細はツナさんの「旦那(アキラ)さんはアスペルガー」シリーズをお読みください)

その状態で「アキラさん」にきちんと向き合うことは難しく大変でした。やはり、自分自身が元気でないと理想的な対応はできないと、後になって気がつかれたそうです。

大事な点は「アキラさんの持つ特性」に絞って対応をするということ。

つまり、「ASD」や「カサンドラ症候群」という立場の人でもその特性や悩みはそれぞれで、対応の方法も画一的ではないということなのですね。

これは、ツナさんが実際に経験した当事者だからこそわかるし、そのことを皆さんに伝えたいとの思いが強く感じられました。

これ以外にもツナさんがお話ししてくださったことの一部を挙げてみたいと思います。

・お互いに自分を取り戻すための時間や場所を準備することは大切。

・「相手の人の考え方を変えるのは無理。」ただし、「特性に適した接し方で相手の行動が変わることはある。(無理はしないでできそうなことを試してみる)

・「カサンドラ症候群」になってしまったら我慢や無理をしないで、もうダメだと思ったら誰かに助けを求める。きっと誰か助けてくれる人がいるはず。

・「そこから逃げてもいい」という気持ちをいざという時の隠し玉として持っていると良い(そう思っているとぎりぎりまで追い詰めることはなくなる)

どれも新しい気付きをいただける素晴らしいメッセージでした。

現在、お二人は距離をおいた生活をしているそうですが、以前より良好な関係を築かれているそうです。少し距離を取ることによってお互いがラクに居られると穏やかにお話しされたツナさん。

参考にしたいことや考えるヒントをたくさんいただきました。

とても貴重なお話しをありがとうございました。

人と関わることの難しさ。そして難しいゆえに様々な悩みもあればその一方で、楽しみも生まれてきます。

お互いが無理をしないで程よくラクにいられる関係が続けられる事は大事ですね。

日常において、大切な人たちとそのような関係を築くことができると良いなと改めて感じました。

本日も、最後まで目を通していただきましてありがとうございました。

これからも皆様により良い記事をお届けしたいと思っておりますので、

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

事務局 Yoshiko T.

~「バランスの良い考え方」で快適に生きる~

~「バランスの良い考え方」で快適に生きる~

2024年7月19日(金) 玉井仁先生の講座より

毎日の暮らしの中で「今日は良い日だったな」と思う日もあれば「今日はあんまり良い事がなかったな」と感じる。

そんなことはありませんか?

おそらく誰にでもそのような「良い時」と「悪い時」はあるのではないでしょうか。

感情の波や起伏が起こるとストレスが溜まり疲れを感じやすくなります。

「じゃあ、どうすれば良いのかな?」と思った方に、ぜひ知っていただきたい方法があります。

調子が良くない時もできるだけ穏やかな気持ちで過ごしたいものですよね。

そこで、今回は【「バランスの良い考え方」で快適に生きる~認知行動療法(CBT)のエッセンスをライフスタイルに取り入れよう~】というテーマで

メンタルヘルスの専門家であり、これまで数々の書籍を執筆している玉井仁先生にお話しをしていただきました。

ある事象が起こった時に、その受け取り方やものの見かたを「認知」と言います。

その「認知」に働きかけてストレスなど心の負担を軽くしていく方法が「認知行動療法」です。

うつ病など精神疾患の治療法としても知られていますが、それだけではなく日常の心の問題への対処法としても効果的だとされています。

生活の中で感じるストレスやイライラを「認知行動療法」を取り入れることによって軽減することができると良いですね。

それでは、早速、その具体的な方法についてこれからご紹介していきます。

「バランスの良い考え方」は時には難しいもの。

人は「良い時」と「悪い時」があります。「悪い時」はどうしてもバランスが偏ってしまいます。

その気持ちが揺れる様子を、玉井先生は「やじろべえ」のようだと例えています。

傾いたり揺れたりしながらも、一番安定するバランスを見つけるということだそうです。

そして、その「バランス」は人によってそれぞれ違います。

ある事象が起きた時にイライラする人とそうでもない人がいるように、私たちの感じ方やその時の感情はバラバラです。

だからこそ、自分自身がどうなるとバランスを崩しやすくなるのかを理解しておくことが大切なのですね。

「何とかしたいこと」に気がつくのが大事

今、自分の調子がどんな状況なのかを考えた時、「少し不調かも・・」と気がついたとしても「忙しいから・・」などの理由でついスルーしてしまいがちです。

それは、「まだ大丈夫!」と信じたい気持ち、そしてそう思い込んでしまう心理が働いてしまうからです。

そうするうちにだんだんと体調が悪くなってきて、時には眠れないなどの身体的な不調が現れることがあります。

こうなると大丈夫ではないですね。できればそうなる前に何かしらの手立てを講じたいものです。

そのためにまず、思考の固さについて考えてみましょう。

思考の固さについて~柔らかな考え方~

「考え方」には固さがあります。その固さがどんな固さなのかということが重要です。

例えば何かに対して「こうあるべき」と考えることや白黒はっきりつけたいという思い。これが「考え方のクセ」にあたります。

そして、このような場合は「考え方」がカチコチの固い状態だといえます。

反対に、「考え方」が柔らかすぎても色々と支障が生じます。

つまり、その中間の適度な柔軟さでいることがちょうど良いとされます。

例えば、会社で仕事をしていて「今日は疲れたなあ・・」と感じた時、どうしますか?

「終わるまで絶対に帰らない!」あるいは「もうやりたくないから、会社を辞めてしまおう!」と考える。

どちらも極端ですね。

こんな時に「今日は疲れたから早く帰って休もう。また明日やればいいよ」と思う。

これが、ちょうど良い柔らかな考え方だと玉井先生はお話しくださいました。

ついつい頑張ってしまう人も時には頑張りすぎない事が大切です。

極端に偏らないというこの考え方、これなら私たちも取り入れやすいのではないでしょうか。

気持ちが揺れた後に回復をする

例えば、すごく嫌な事を言われた時、心の中では「イラっ」としてもそれをそのまま言葉にしないことが皆さんもありませんか。

もちろん、人間関係を壊さないためには大切なことですが、その分ストレスを感じたりします。

嫌な事を言われて嫌な気分になること自体は自然なことです。大事なのはそこから回復できるかどうかなのです。

つまり「気持ちが揺れる」⇒「回復する」この二つがセットではじめて健康といえるのです。

「基本認知モデル」を使って状況の整理や自己理解をする

私たちの周りで起きる様々な刺激や出来事、入って来る情報について認知行動療法では「思考」「感情」「行動」「身体」の4つの枠組みで見ます。

ここで参加者の方から次のような質問がありました。

【質問】「認知行動療法」では「行動」を使う場合、具体的にはどのような事をしますか?

この質問について玉井先生は次のように回答してくださいました。

例えば、職場で「私はAさんから嫌われているのではないか?」と思った時のケースで考えてみます。

そこで、「Aさんに本当に嫌われているのかどうかを検証するための行動をする」とします。

その行動として⇒「挨拶をする」と決める⇒実際にAさんに挨拶をしてみる。

返事がAさんから返ってくる⇒気分が変わる⇒「あの時はたまたまこの人、機嫌が悪かっただけで私は嫌われていなかったのだな」と思う。

いかがでしょうか? このようにちょっとした行動が時に気分を大きく変えるものとなるのです。

こういったことは、おそらく皆さん何かしら普段から行っているのかもしれませんね。

そして、この時「自分の状況を少し引いて見る」ということが重要だと玉井先生からのアドバイスがありました。

つまり自分自身のことですが、すこし引いたところから俯瞰してその状況を見てみることが大切なのですね。

「認知行動療法」では「セルフモニタリング」と呼びますが、「引いて見るということ」を練習して少しずつ身につけていけると良いのではと思いました。

不調を乗り越えたいときの方法について

「不調」は誰にでもあるものです。

では、「不調」の時はどのように対処をすればよいのでしょうか。

ここで玉井先生がおすすめの3つの方法をご紹介します。

「7人作戦」⇒自分以外の7人に置き換えてみる。家族や友人、あるいは歴史上の人物など7人を思い浮かべて、「今、この状況でこの7人ならどう思うのか?」と考えてみる。

「最悪な状況と比較する」⇒今よりもっと最悪な状況を想像して、「うん、それに比べると今のほうがまだ良いな」と考える。

「ツッコミを入れる」⇒苦しい思いをしている時に「また、自分で自分を追い込んでいるね~」と自分自身にツッコミを入れる。この時に大事なのはユーモア。

ちなみに玉井先生の一番のお気に入りは「ツッコミを入れる」ことだそうです。

よくご自身に入れているそうですので、どのようにツッコむのか機会があればぜひ聞いてみたいですね。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか。

今回の玉井先生のお話しの中に「この方法があったのか!」や「こう考えると良いのか・・」など様々な気づきがあったのではないでしょうか。

こうあるべきとする「べき思考」や、物事をはっきりさせたい「白黒思考」なども「考え方のクセ」です。

その「クセ」を客観的に分析してみるとバランスを崩しやすい原因であることがわかります。

ただ、そのような「クセ」があったとしても「練習をするとその偏ったクセが治せるようになる。」とのお話しがありました。

肩の力を抜いて、自分がラクにいられる方法を少しずつ試していく。

続けるうちにだんだんと変わることができるのだ・・と思うと気持ちがス~ッと軽くなりますね。

もし、どうしてもその方法が見つからない場合は、誰かに話しを聴いてもらうのも良いかもしれません。

その結果として、気持ちがラクになって回復した時は、その前後の事象をチェックすることも大切です。

「こころ」と「身体」、両方の回復を意識しながら自分自身にしっくり合う方法を見つけたいですね。

私もできることからゆっくり無理のないように始めてみようと思います。

最後となりましたが、皆さんもこれを機に、今一度ご自身の「考え方のクセ」について考えてみませんか。

そして、少しでも気持ちがラクにいられる、ちょうど良いバランスを探してみてはいかがでしょうか。

だんだんと本格的な秋が近づいてまいりました。芸術の秋、運動の秋、食欲の秋・・・。今年はどのような秋にしますか?

空高く、爽やかな風が吹くこの季節、どうぞ心身ともに健やかにお過ごしください。

事務局 Yoshiko T.

東京メンタルヘルス・スクエア公式Facebook https://www.facebook.com/NPO.TokyoMentalHealth/

東京メンタルヘルス・スクエア公式X(Twitter) https://twitter.com/npotms

★私たちの活動をご寄付でご支援いただける方を募集しています★

【大切な人の命を周りの人々で守る】 高橋聡美先生講演

センシティブだけど重要な話題、「命を守ること」。

コロナ禍も3年目となり、変わらず不安定な世界が続いている今、自殺予防について一緒に考えてみませんか?

*====================================*

今回は、【大切な人の命を周りの人々で守る ~地域で取り組む自殺予防・ゲートキーパー入門~】というテーマで、一般社団法人高橋聡美研究室代表の高橋聡美先生に講演いただきました。

高橋先生はご自身が機能不全家庭で育ったことから精神看護の道に進まれたそうですが、「私の生育環境も伝えなければ知られないように、心の傷は言わないと見えない」とおっしゃっており、伝えること/相談することの重要性をより一層感じることができました。

高橋先生のお話から私なりに理解した命を守る方法をまとめてみました。

【自殺者数の推移と対策の考え方】

今までの傾向によると男性の自殺者数が女性の約2.0倍であり、特に多かった男性中高年を中心とした対策が取られてきたようです。しかし、その分対策が後回しにされていた女性や子どもの自殺者数がコロナ禍で増加してしまったのが現状とのことでした。

「現状がわかっても、じゃあどうしたらいいの?」となったときに、高橋先生は交通事故死者数に関して説明してくださいました。

交通戦争と呼ばれる時代から現在までの50年間に、犠牲者の数は約1/6に減らせたようです。

その理由は、様々な環境や制度が整ったから。

ガードレールや歩道の整備といったハード面や、交通安全教室の実施といったソフト面、さらには法律の整備等の様々な観点から対策を実施してきたことが、実を結んできているようです。

これは同じことが自殺対策にも言えて、これといった特効薬がなくても、原因ごとに対処はできるとおっしゃっていました。

たしかに、「しにたい」と思う背景にはそれを思うだけの原因があって、逆に考えれば、その原因に対処できれば止められるかもしれなくて、「大切な人を守ろう」という大きな目標から実際の行動指針まで明確になり、とても勉強になりました。

そして、もう一つ大切な考え方が「自殺を選ぶ前段階で止めること」のようです。生きづらさを抱えた状態がストレスとなり、ストレスが積み重なって心の病が発生し、そして自死を選んでしまう。生きづらさの段階であれば、誰かが傾聴することで次の段階まで進むのを食い止められるかもしれない。そんなお話から、生きづらさを感じる状態で対処することの重要性を感じました。

【ゲートキーパーとは】

厚生労働省の定義では「自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人」とされているようです。しかし、高橋先生は「悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人」とおっしゃっていました。

厚労省の定義だと、自分が精神医学の専門知識等がないとかなり難しそうと思ってしまいましたが、高橋先生の定義だと、身近な人間関係/交友関係のなかでちょっと会話するだけでも意味がありそうと思えて、行動のハードルを下がったような気がしました。

【SOSを受け止める(受容傾聴)】

高橋先生は学生に講演をする際には、「抱えている生きづらさに気づくこと」と「悩み事・困りごとレベルで相談すること」の大切さを話されているそうです。私が学生だった頃を振り返ってみると、何かもやもやすることがあっても、周りの目が気になってなかなか相談するのが難しかったことを思い出しました。高橋先生は様々な学校で講演されているということで、生徒さんたちが気軽に相談できるような価値観が広がっていくといいなと思いました。

一方で、受け止める側の大人としては、「受容傾聴」の姿勢が重要とのことです。「受容傾聴」とは、文字通り「まるっと受けとめて、詳しく聴く」こと。

例えば、「仕事が覚えられない」というお話には、「仕事が覚えられないんだね。例えばどんなのが?」と返すことで、相手の情景が見られるとおっしゃっていました。

たしかに、せっかく話したのに分かってもらえなかったとなってしまったら、もう話したくなくなっちゃいますよね。解決策も重要だけど、まずは真っ直ぐに話を聞いてくれる人がいることが大切だなと感じました。

*====================================*

最後に、今回の講義を受けて感じたことを書こうと思います。

高橋先生は「折れない心をつくるのは難しいから、避けられるストレスは避けよう」とおっしゃっていました。

折れない心があったらどんなに素敵だろうと私も思います。けれど、雨には傘、矛には盾があるように、ストレスから自分を守るすべがあるのなら、積極的につかっていきたいですね。

そして、身近にいる大切なひとがつらそうなときにはそっと傘をさせる、そんな人になりたいと思いました。

今回のセミナーの詳細は下記の本に記載がございますので、もしよろしければご一読ください。

2022/07/28

事務局 sun

50分間の無料チャット悩み相談。相談は1日1回まで。QRコードはこちら

https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

Twitter:https://twitter.com/kokorohotchat

LINE:https://line.me/R/ti/p/%40tch1397q

Facebook:https://www.facebook.com/kokorohotchat

第1部 12:00~16:00(受付は~15:00)/第2部 17:00~21:00(受付は~20:00)

※毎日実施。毎月最終土曜日は、12:00 ~ 翌21:00まで深夜早朝も受け付けています。

■お話しパートナー(50分3,000円の傾聴カウンセリング)

https://www.npo-tms.or.jp/service/ohanashi.html

■こころのほっとライン(20分間の無料電話相談。実施日時は下記URLに記載)

https://www.npo-tms.or.jp/service/hotline.html

■吃音ほっとライン(吃音専用、20分間の無料電話相談。実施日時は下記URLに記載)

https://www.npo-tms.or.jp/service/kitsuon.html

東京メンタルヘルス・スクエア公式Facebook https://www.facebook.com/NPO.TokyoMentalHealth/

東京メンタルヘルス・スクエア公式Twitter https://twitter.com/npotms

★私たちの活動をご寄付でご支援いただける方を募集しています★

前野マドカ先生に【ウェルビーイング・パートナーシップ】にご登壇いただきました

「幸せ」って何だろう。

きっと多くの人は「幸せになりたい/幸せでいたい」と願うけれど、「じゃあ具体的にどうすれば?」となると難しいですね。

そんな漠然とした「幸せ」の概念を研究するのが、「幸福学」という学問になります。

*====================================*

今回は、【ウェルビーイング・パートナーシップ ~ウェルビーイングな関係性の作り方~】というテーマで、慶応義塾大学研究員/EVOL株式会社CEOである前野マドカ先生に講義いただきました。

マドカ先生はご主人である前野隆司先生とともにに「幸福学」を探求されており、「常日頃から幸せについて考え、実践している私たちだからこそ、幸せにならないとおかしいと思うくらい。

けれど、それは特別なことではなくて、どなたでも実現できることです」と幸せそうに自己紹介される姿を拝見し、「幸福学」初心者の私はとても引き込まれました。

マドカ先生のお話から私なりに理解した幸福学、ウェルビーイングをまとめてみました。

【そもそも幸せって?】

日本語で言う「幸せ」は、英語での「Well-bring(良好な状態)」と「Happiness(感情としての幸せ)」の両方を足し合わせた状態のようです。

日常生活で「幸せだなぁ」と感じるときは「Happiness」で表現したくなるけど、幸せを感じられる状態、つまり「Well-being」な状態があるからこそなのかなと考えると、「幸せ」という単語の奥深さを感じました。

そして、Well-beingは心を整えることから始まり、マドカ先生は心(感情)を構成する因子として人間関係を重視しているとおっしゃいます。

「誰かと関わるうえでその人の心を変えることができるのはその人自身しかいない。だけど"私"の心は変えられるし、人間は環境に影響される生き物であるから、私の行動次第で周りの方々にも良い状態を生み出せる。」本当に、その通りだと思いました。何かが思い通りに進まなかったとき、「どうして〇〇してくれないの」と不満に感じてしまいそうになったら、この言葉を思いだしてみようと思いました。

幸せそうな人のそばにいると自然と幸せな気持ちになれる。

マドカ先生は終始笑顔でお話されていて、その笑顔に接していたら周りの方々も笑顔になれるんだろうなと感じました。

笑顔は自分のためだけじゃなくて、周りの人にも伝搬するのだから、私も先生のように穏やかな笑顔に満ちた人でいられるように心掛けたいです😊

【幸せになるには?】

幸福学の基本的な考え方として、次の4因子のバランスが良い人は幸福度が高いという結論に達したそうです。

①やってみよう(自己実現と成長) :目標をもつ

②ありがとう(つながりと感謝) :周囲との関係性を大切にする

③なんとかなる(前向きと楽観) :前向きにいる

④ありのままに(独立と自分らしさ):自分らしくいる

正直に言うと、私にとっては4つめの「ありのままに」が難しいと感じてしまいました。誰かと比較せず、どんなときも「私は私」と思えたら。。なかなか難しいですよね。きっと、1つめの「やってみよう」で少しずつ自信をつけて、2つめの「ありがとう」で周りのみんなに感謝しながら、3つめの「なんとかなる」の考え方を身につければ、そのままの自分を愛せるようになるのかなと思いました♡♡

【関係性を築くうえで大切なこと】

上司や部下、同僚、取引先のお客様などの職場での人間関係、親子や夫婦、兄弟姉妹などの家庭での関係性。人は様々なコミュニティに属しているからこそ、本当に多様な関係性がありますよね。しかし、それらはどんな関係であっても、お相手は「何かを一緒に作るパートナー」という意識で接することが大切だそうです。

パートナーのラベル(肩書)に囚われず、誰と接するうえでも謙虚に向かいあう。上司もお客様も配偶者も、広い意味ではみんな平等の立場の「何かを一緒に作るパートナー」と考える。

そう思うと、お互いが「一緒に頑張ろうね!!」と歩み寄って、物事を協力しながら進められそうですね。

【パートナーシップの3つの秘訣】

パートナーシップには、次の3つの秘訣があるようです。

① 信頼・尊敬:相手はもちろんだが、まずは自分自身も褒めてみる

② 成長 :小さな成長に目を向けて、出来なかったことよりも出来たことを見つける

③ ユーモア :笑いは新しい発想をもたらすため、日常にユーモアをプラスする

1つめの「信頼・尊敬」や2つめの「成長」はなんとなくわかるけど、3つめの「ユーモア」は驚きでした。たしかに、笑いは場に和やかさをもたらすし、空気も軽くなって、より一層会話しやすくなりますよね。日頃からユーモアを意識するだけで日常がもっと楽しくなりそうだし、ぜひ実践したいなと思いました😊

【伝え方のポイント】

どんな事実や言葉でも必ず多面性があり、つまり考え方を変えればポジティブに変換できるとおっしゃっていました。

例えば、「~がだめ」は「~するともっといいね」、「~しないで」は「~しよう」と言い換えれば、否定的な言葉が肯定形になり、言われた側も受け止めやすくなりますよね。何かをしないでほしいとき、相手を傷つけずに伝える配慮として、とても勉強になりました。

また、もう一つのポイントは「Weメッセージ」を使うことのようです。「Weメッセージ」とは、「なんであなたは~していないの?」を「私たち~してなかったね」のように、主語を「私たち」として伝えることです。相手だけを責めないところが素敵な会話術ですよね。【関係性を築くうえで大切なこと】で書いた「相手はパートナーである」という意識とも繋がっているのかなと考えました。

そして、もう一つ覚えておきたいのは「人それぞれ思考の癖があるので、相手に悪意はないのに傷つくこともある」ということです。マドカ先生は「カチン」とくることを言われたとしても、すぐに怒ることはせず、ひと呼吸おいてから「ねえ、なんで今そういったの?」って聞くことにしているそうです。傷ついたり、怒りたくなったりしても、もしかしたら受け取り方の問題で、相手は全く意図していなかったかもしれない。今後、もし「イラッ」っとしてしまったら、勇気をもって聞いてみようと思いました。

*====================================*

最後に、講義を受けて感じたことを書こうと思います。

マドカ先生は、「日本人は謙虚だから自分がまず幸せになることを躊躇う人も多いけど、自分が良い状態であれば周りにも影響する」とお話をされていました。

確かに、世の中に存在しうる「幸せ」の量に上限はないし、誰かの幸せと私の幸せはトレードオフでもないはずです。

それならば、まずは自分が「幸せ」と思える状態をつくることに注力してみてもよいのかもしれないですね。

ふと、大切な誰かと「私はこんなことが幸せだけど、あなたは?」と会話したくなる、そんな講義でした。

この記事を読んでくださったあなたが思う「私にとっての幸せとは/こんなことが幸せです」があれば、ぜひ以下から投稿いただけると嬉しいです。

https://www.npo-tms.or.jp/kansou.html

2022年06月26日

事務局 sun

50分間の無料チャット悩み相談。相談は1日1回まで。QRコードはこちら

https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

Twitter:https://twitter.com/kokorohotchat

LINE:https://line.me/R/ti/p/%40tch1397q

Facebook:https://www.facebook.com/kokorohotchat

第1部 12:00~16:00(受付は~15:00)/第2部 17:00~21:00(受付は~20:00)

※毎日実施。毎月最終土曜日は、12:00 ~ 翌21:00まで深夜早朝も受け付けています。

■お話しパートナー(50分3,000円の傾聴カウンセリング)

https://www.npo-tms.or.jp/service/ohanashi.html

■こころのほっとライン(20分間の無料電話相談。実施日時は下記URLに記載)

https://www.npo-tms.or.jp/service/hotline.html

■吃音ほっとライン(吃音専用、20分間の無料電話相談。実施日時は下記URLに記載)

https://www.npo-tms.or.jp/service/kitsuon.html

東京メンタルヘルス・スクエア公式Facebook https://www.facebook.com/NPO.TokyoMentalHealth/

東京メンタルヘルス・スクエア公式Twitter https://twitter.com/npotms

★私たちの活動をご寄付でご支援いただける方を募集しています★

7月10日、武藤清榮がウェビナー『大切な人と「こころの対話」を取り戻すコミュニケーション法』に登壇しました

メンタルヘルスとコミュニケーションの専門家、NPO法人 東京メンタル・スクエア (弊団体)理事長 武藤清榮『大切な人と「こころの対話」を取り戻すコミュニケーション法』についてを4つの項目に分けてお話しさせてだきました。

1.大切な人とは

- 昔はそうだった

- 今はそうでもない

- 賞味期限は?

「大切な人とは誰なんだろう?」

武藤は、大切な人とは、一般的には好きな人や、経済的に支えてくれる人、色々な出来事を共有する人、一緒に旅行や食事を楽しんでくれる人などなど、自分の生きがいややりがいを作ってくれる人の事を指すと説明しました。

その大切な人へも、今は大切だけど、昔はそうでもない、またその逆。あるいは、本当の気持ちを隠して大切だと思わせぶりな態度をとっている人もいるでしょう。

「大切な人」に賞味期限はあるのでしょうか?

もちろん、できれば大切な人とは一生寄り添いたい、という気持ちは多くの方々にあるかと思います。

武藤は、一つ事例を上げました。

奥さんをとても大切だと思っていた旦那さんがいらっしゃいました。その旦那さんは、ある時浮気をしてしまいました。浮気をされた奥さんは、裏切られ、そして大切に思っていた旦那さんが憎くなってしまったそうです。そして、奥さんは旦那さんだけでなく、全ての男性を嫌い憎むようになり、武藤のもとへカウンセリングにいらっしゃったそうです。

武藤は、いつもカウンセリングのゴールを決めてお話をしているそうですが、奥さんは「旦那さんを許せるようになること」を望んでいた様です。しかし、なぜ浮気をしたのかと言う思いや、なぜ、この人と生きなけれなならないのか、でもこの人が好きと言う葛藤からどうしても抜け出すことが出来なかったそうです。

「大切な人」と言うことは簡単ですが、現実にはその関係性や賞味期限は一筋縄では行かない場合が多いのだと感じました。

2.心の対話って何?

- 心を言葉や行動にする

- ここで課題になるのが「無意識」

大切な人とのこころの対話をするには、まず心の領域を知ることが大切です。

心は下記の8つの領域に分かれているそうです。

- 感情

- 思考

- 記憶

- 意欲

- 意識

- 自我意識(自分は役に立っている、存在意義、自分の居場所があるなど)

- 知覚(見たり、効いたり、触ったりなど)

- 知能

「こころの対話」とは、主に「感情」、「思考」、「意欲」、「自我意識」について対話ができるかどうかを指します。

心の8つの領域を言葉にしたほうが、他の人には伝わりやすいのですが、本音を話すのを我慢してしまったり、上手く言葉に出来ないことがあります。それは、過去にため込んだ攻撃的な気持ちやネガティブな気持ちが無意識にコミュニケーションの邪魔をしてしまうからなのだそうです。

武藤自身も、過去の抑圧された思いが無意識に影響し、不安障害の一つ自己臭症を患っていた時があったそうです。自己臭症は自分の匂いが過度に気になり日常生活に支障をきたすようになる障害です。何度も、親や友人に自分が匂っていないか確認をし、匂っていないと言われても信じられず大変な思いをされたそうです。

数十年前に分かったそうなのですが、原因は、小学生の頃のトイレの失敗だったのです。失敗後に、すぐさま家に帰ったそうなのですが、家に到着するまでの15分間のネガティブな心理状態や葛藤が不安障害の原因を作ってしまったそうです。その後、学校でも自分の匂いが気になったり、友達が自分を避けるようになった感じがしたそうです。そして、次第に学校に行きにくくなってしまったそうですが、同じクラスの友人が自分と同じ失敗してしまったことにより、しょうがないよという気持ちが芽生え、友人を肯定し自分自身の失敗も肯定することが出来たそうです。

3.千寿子さんは大切な人?

- 過去の体験が今の人生にも影響

- まだ和解ができていない

しかし、同じクラスの隣の席の千寿子さんには、あの時、自分がトイレの失敗をしたことをいつまでも伝えることが出来ず、まだ和解出来ていない状態いないため、千寿子さんを今でも気にしたり、苦手意識をもっていたりしてしまうそうです。

この過去の出来事が、無意識に現在まで影響しているため、特定のシチュエーションや言葉に過度に敏感になってしまう時があるのだそうです。

実は、武藤はこのエピソードを奥さんには話されていないそうですが、奥さんにこの話をしても「しょうがないわね。」と受け止めてくれるはず、と話していました。

4.「こころの対話」を取り戻す方法 ‐パンスト‐

- パンクチュエーション(句読点の打ち方や間の取り方)

- ストローク(相手への尊重と素直な気持ちや期待(理解しようとする態度はプラスのストローク))

「こころの対話」を取り戻すためには、失敗や秘密等の心のカミングアウトや共有が必要です。しかし、話したくなければ無理に話す必要はないのですが、そのことで悩むなら言ったほうが良い時もあると武藤は指摘します。

また、話を受け止める側も、褒める、励ます、慰める等の言葉によるストロークや、うなずく、微笑む、なでる、さするなどの非言語によるストロークなどの、プラスのストロークを使用したコミュニケーションをできるだけとる事により、話し手が安心して話せる環境を作るこが大切だそうです。

言葉を区切る場所を変えてみたり、相手が考えたり、目が動いている時は聞き手は待つ等の間の取り方や、自分が話したら相手が話すのを待つなどストロークやパンクチュエーションを調整することも必要となってきます。

最後に、こころの対話を取り戻すコミュニケーション法をまとめると、心とは何かを知り、心の中のネガティブな部分をカミングアウトする勇気を持ち、話し合いをする際は肯定的なストロークやパンクチュエーションを上手く使うこと、話し合いが上手くいかなくても大丈夫と思えるポジティブな気持ちでいること、を心がけると良いコミュニケーションがとれるようになるそうです。

自分自身も何かをカミングアウトする時や、誰かのカミングアウトを受け止める状況になった時は、コミュニケーションのポイントを意識して対応できるようになれれば良いなと思いました。

2021年8月8日

事務局 AJ

■ブログへのご意見、ご感想を教えてください

50分間の無料チャット悩み相談。相談は1日1回まで。QRコードはこちら

https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html

Twitter:https://twitter.com/kokorohotchat

LINE:https://line.me/R/ti/p/%40tch1397q

Facebook:https://www.facebook.com/kokorohotchat

ウェブチャット:https://www.npo-tms.or.jp/public/kokoro_hotchat/

第1部 毎日12:00~15:50(~15:00受付)

第2部 毎日17:00~20:50(~20:00受付)

第3部 毎日21:00~23:50(~23:00受付)

※毎日実施。毎月最終の土曜日は24:00~日曜日朝5:50まで相談を実施しています。

■お話しパートナー(50分3,000円の傾聴カウンセリング)

https://www.npo-tms.or.jp/service/ohanashi.html

■こころのほっとライン(20分間の無料電話相談。実施日時は下記URLに記載)

https://www.npo-tms.or.jp/service/hotline.html

■吃音ほっとライン(吃音専用、20分間の無料電話相談。実施日時は下記URLに記載)

https://www.npo-tms.or.jp/service/kitsuon.html

東京メンタルヘルス・スクエア公式Facebook https://www.facebook.com/NPO.TokyoMentalHealth/

東京メンタルヘルス・スクエア公式Twitter https://twitter.com/npotms

★私たちの活動をご寄付でご支援いただける方を募集しています★