自殺予防週間「うつ病の星」お悩み相談会GRAVITY×スクエアカウンセラーコラボ ~安心して話せる1週間~

自殺予防週間「うつ病の星」お悩み相談会GRAVITY×スクエアカウンセラーコラボ

~安心して話せる1週間~

「なにをしても楽しめない。虚無に襲われる」

SNS相談でこんな相談を見かけるといつも胸が締め付けられます。

2025年9月10日から9月16日は自殺予防週間。

この時期を目前に私たちはスクエア(東京メンタルヘルス・スクエアの略)でどんな予防策ができるだろうと考えた時、「そうだ!」と思い出しました。

今年の4月にHiClub様(*1)から、やさしいSNS『GRAVITY』とスクエアカウンセラーのコラボ企画をご提案いただき「お悩み相談会」(*2)が実現し、とても白熱した時間を過ごせた企画でした。

早速スクエアからHiClub様へ再コラボのラブコールをしたところ、そのような企画なら是非加担させていただきたい! とすぐにご快諾いただけました。

辛い方、1人1人に満足いく何かを提供することは難しいけれど、今、辛いと感じている人の助けになりたい。元気になれる力になりたい。そのために私は何ができる? とウズウズしている方は非常に多くいらっしゃると、支援職に携わりながら私は感じます。

【コラボ開始:9月10日(水)~16日(火)「お悩み相談会」】

7名のカウンセラーとカウンセリングセンター長、計8名でプロジェクトチームが構成され、コラボはスタートしました。

事前の打合せを重ね、①投稿確認→②スプレッドシートに記入→③センター長チェック→④GRAVITYへアップ。この4行程を朝から夜まで1週間、必死に取り組みました。

「こちらの投稿がみえてないって!」

「カウンセラーへの返事をもらえて嬉しいね!」

カウンセラー同士そんな言葉の掛け合いをしながらトータル151件に及ぶ相談がありました。画面越しのやりとりでも、つながれた小さな喜びを感じました。

グラフ(下記)から相談は13時や17時に多くみられます。昼休みや帰宅前後に相談くださった方も多かったのではないでしょうか。苦しい思いを抱えながらも日常の社会生活を送り、闘っている方はとても多いのだと改めて感じます。

【音声ルーム相談:9月17日(水)「カウンセラー座談会」】

「カウンセラーって聴く側じゃないの?!」

それが、GRAVITYでの音声配信企画を聞かされた時、私たちが戸惑った理由です。

でもこの日はセンター長と“話す”カウンセラーたちが4名集結。全員がSNSでの音声配信初体験でした。

「きっとカウンセラー発信の相談だから5人くらい来てくれればいい方なんじゃないかな?」と誰かが言い、「きっとそうだよね」と安心したのも束の間。

実際はなんと最大同時接続数で81名、参加総数は313名も聴きに来てくれました!

やはり聴きに来てもらえると嬉しい!

事前に寄せられたカウンセラーへの質問に、「眠れない」「うつがなかなか治らない」「気持ちが沈んで動けない」「他人からの暴言」「孤独感」など、12の問いかけに、生配信で答えていきました。

病状や医療、公的機関の見解にも触れながら、無我夢中で応援の言葉を紡いでいく――。

Zoom越しに裏で連絡取り合うカウンセラー仲間の顔は真っ赤。緊張と熱気が混ざっていました。

そんな中、チャット欄にはGRAVITY内の星の人たちから、あたたかいコメントや星屑・お花のプレゼントが次々と降ってきて応援してくれる人たちがたくさんいて、びっくり!

なんて優しいひとたちなんだと、私たちが応援されてしまい、約90分間の音声配信終了後も心がとても温かくなりました。

【聴く人も、揺れている】

カウンセラーとして相談の傾向を振り返ると、1週間の間、眠れない・気持ちが沈む・孤独感。そんな声が多く寄せられました。

画面の向こうの声に耳を澄ませる時間は、私たち自身の心にも響き、「どう答えたら安心できるだろう」「こんな言葉では当たり前すぎる」と揺れを感じる瞬間が何度もありました。

けれど、GRAVITYの中にも既にカウンセラーの様に悩んでいる発言に寄り添う人たちを見かけました。私たちにさえ、気持ちが大変なのにお礼のメッセージや沢山の♡マークもいただけました。誰がカウンセラーで誰が相談者なんて関係なく人はこうして対等に寄り添っていることを改めて感じました。

2025年10月20日

東京メンタルヘルス・スクエアカウンセラー 中山寛子

*1.HiClub株式会社( https://www.hiclub.jp/ ,2008年スタートアップ)

SNSアプリ「GRAVITY」やAI対話アプリ「SynClub」などを開発・運営するIT企業。匿名で安心して交流できるデジタル空間づくりを重視し、心のつながりや表現の自由を支えるサービスを展開。

*2.GRAVITYアプリ内で「相談/質問会」を開催

プレスリリース記事: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000079070.html

自殺予防週間「うつ病の星」お悩み相談会GRAVITY×スクエアカウンセラーコラボ ~安心して話せる1週間~

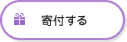

~「7つの感情-知るだけでラクになる」~

~「7つの感情-知るだけでラクになる」~

2025年9月22日(月) 玉井先生のセミナーより

私たちが日々の暮らしの中で感じる様々な「感情」。

その感情に振り回されるような思いをしたことはありませんか。

例えば、一般的に怒りや悲しみなどは「マイナスの感情」とされていますが、

その辛く苦しいと感じる気持ちをラクにする方法があるのです。

「えっ?どうしたら良いの?」

そう思った方にぜひご紹介させていただければと思います。

そこで今回は、メンタルヘルスの専門家である玉井仁先生に今回はご自身の著書より

「7つの感情-知るだけでラクになる」を題材にお話しをお伺いしました。

まず、「7つの感情」とはどのような感情だと思いますか。

それは「不安」「怒り」「恐怖」「悲しみ」「抑うつ」「寂しさ」「罪悪感」を指します。

そして、それぞれの感情には本来の働きがあり、行動を促すエネルギーになっているのです。

例えば、資格試験があるのに「不安」を感じないから全く勉強をしないまま本番を迎えてしまう。

あるいは、お金が必要なのに現在も将来的にも「不安」を感じないから働かない。

どちらも困りますよね。

つまり「不安」という感情があるから準備をして未来の予測も立てられると先生はおっしゃいます。

これは「マイナス」ではなく「不安のプラス面」と言えるそうです。

他の感情についてもいくつか挙げて下さったのでまとめてみました。

・「怒り」→大切な人やものを守るために必要な感情

・「罪悪感」→自身を振り返り内省する力

・「抑うつ」→これ以上走り続けると危ないため一度止まり休息を取ることに気づく時

そして、これは全てこの後、次に取る行動に繋がってゆくのです。

どの感情も決して「不要」ではなくて「必要なもの」だということがよくわかりますね。

そう捉えるとだんだんと気持ちがラクになるのではないでしょうか。

「7つの感情との付き合い方として、感情をなくしたり抑えすぎたりするのではなくてうまく付き合うことが最も大切」

とおっしゃる先生の言葉が特に印象的でした。

私も自分の感情を受け止めながら上手にバランスを取っていきたいと思います。

玉井先生、大変貴重なお話しをありがとうございました。

事務局 Yoshiko T.

やさしいSNS「GRAVITY」で お悩み相談/質問会 イベントを開催

やさしいSNS「GRAVITY」で お悩み相談/質問会 イベントを開催

私たち東京メンタルヘルス・スクエアでは自殺予防週間である25.09.10(水)~16(火)に合わせてHiClub株式会社が提供する、やさしいSNS「GRAVITY(グラビティ)と共同で、グラビティアプリ内コミュニティ「うつ病の星」にて相談/質問会イベントを開催いたします

プレスリリースはこちら ↓

夏休み明け,学校に行きたくないとき

夏休み明け,学校に行きたくないとき

この文章の一番下にのせた文は,文部科学大臣が,みなさんこどもたちへ呼びかけているメッセージです。

ここのところ毎年8月に呼びかけている,「不安や悩みを話してみよう」というメッセージです。

このメッセージに興味ある人は,下の文の画像クリックしてみると,文部科学省のページへ行って大臣からのメッセージが見れますよ!

この大臣のメッセージの一番下には,YouTube動画や,相談窓口の紹介もあるよ!

さらにクリックしていくと,そのなかのSNS相談のひとつに,わたしたち東京メンタルヘルス・スクエアがやっている「こころのほっとチャット」ものってます!!

ここでは,みなさんがすぐに見て相談できるように,こころのほっとチャットの説明を下にまとめておきますね。

これでいつでもみなさん,相談したいときには相談できるので安心ですね!

必要なときには,えんりょなく,なんでも相談してみてくださいね。

それでは,さらに皆さんに相談について知っていただくために,ここで「こころのほっとチャット」のカウンセラーが,皆さんからよくありそうな質問についておこたえしますね。

以下は,お時間ありそうなときにでも,興味あったら読んでみてくださいね。

<どうして8月なの?>

【中2女子】どうしてこの8月に,大臣がメッセージしてるの?

【カウンセラー】8月末~2学期がはじまる頃が,1年のうちで,不安や悩みの多い時期と言われているんだ。

【中2女子】どうして?

【カウンセラー】思い当たるところあるかもしれないけど,夏休み中っていろんなことあるよね。

宿題思うように進んでなくて終わりそうになかったり,家で家族とけんかしたり,きついこと言われたり,進路のこといろいろ考えて悩んだり,部活やバイトがんばってたけどそこで誰かとトラブルになっちゃったり,異性と仲良くしようとしたけどうまくいかなかったり,友だちと連絡してたらなぜか無視されたりきついこと言われたり,,,

そんないろんなことが長い夏休みにはあるよね。

【中2女子】たしかに,私は弟と喧嘩して,親はなぜか私ばかりを怒って,頭にきたりした

【カウンセラー】それは大変だったね,頭にきちゃうね。

ほかにもね,1学期に嫌なことあって,夏休みは学校に行かなくてよかったのに,また2学期学校行くのがいやな人もいる。

さらに,こわいんだけど,いまはネットでいろんなことあったりするから,良くない大人と仲良くなって危険な目にあうひともいる。なかには,ネットで知ったりして,つらいとき,どうしようもなくなってまちがって自傷行為をしてしまったり,これも良くないとはわかっているんだけど,オーバードーズっていって,市販のお薬など服用してしまう人もいる。

こういうのもあって,夏休みは,子どもにとって変化も大きいから,また学校がはじまるときに,行きたくないな,と強く思うことも少なくないんだよね。

<悩みは話したくない人かも>

【中2女子】どうして「不安や悩みを話してみよう」って言うの? 私は明るい話なら別だけど,そういうことは人に話したくない人かも,親にも。

【カウンセラー】それでいいと思う。いやな事を無理に話す必要はない。自分で悩んで考えることで成長していけることは多いからね。

ただ,困ったり,悩んだり,自分で考えてもどうにもうまくいかないってこと,あるかなと思うんだよね,ないかな?

【中2女子】いやでも,まあ,あるっちゃーあるか,,,

【カウンセラー】そういうこともあると思うし,いつもいつも相談することないけど,こころのほっとチャットのように,匿名で相談できるのも知っておいてもらえるといいと思う。【中2女子】そうね

【カウンセラー】それから,自分のこと以外でもね。誰かが大変そうだったら,声かけられたら声かけたり,相談窓口を教えてあげたりするのもいいしね

学校がはじまる・・・ 眠れなかったり、おなか痛くなったり、ゆううつなとき

学校がはじまる・・・

眠れなかったり、おなか痛くなったり、ゆううつなとき

眠れなかったり

おなか痛くなったり

ゆううつになったり・・・

そんなときは、ほかの誰かのサポートが必要なくらいかもしれないんだよ

そんなとき、話したいときは、誰かに話してもいいんだよ。

もちろん、無理には話さなくてだいじょうぶ

学校に行きたくない、って言ってもいい。

もちろん、無理には言わなくてだいじょうぶ

つらい、って言ってもいい。

もちろん、無理には言わなくてだいじょうぶ

誰かに話すことは、わがままじゃない

迷惑かけちゃいけない、って思わないでほしい

なぜなら、こまったときは「おたがいさま!」だからね

じぶん一人でかかえて、大変なことにならないようにしようね

先生が大事に話を聞いてくれそうなら、先生に話してみよう

親が大事に話を聞いてくれそうなら、親に話してみよう

友だちが大事に話を聞いてくれそうなら、友だちに話してみよう

◆

もし、近くにあなたの話を大事に聞いてくれそうな人がいなかったらね

そういうときは、相談窓口を使うといいよ

電話でも、LINEでも、顔を見なくても、安心して話せる場所があるからね

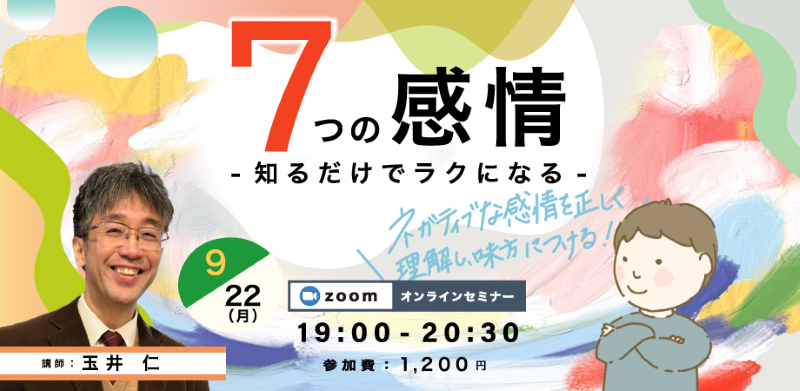

『第22回日本うつ病学会総会』共催シンポジウムに参画!

『第22回日本うつ病学会総会』共催シンポジウムに参画!

~「うつ病を未然に防ぐ」新たな挑戦~

2025年7月12日(土)、浜松町コンベンションホールで開催された『第22回日本うつ病学会総会』この権威ある学会で、私たちのNPOが共催シンポジウムに参画し、新たな挑戦を発表してきました。

一般的に、うつ病学会と聞くと「治療法」や「研究」が中心テーマだと想像されるかもしれません。

しかし、今回私たちがこのシンポジウムで最も伝えたかったことは、「うつ病は罹患後に治療するだけでなく、発病する以前、発症する前の一次予防が極めて重要である」ということです。そして、私たちのNPOはまさにこの「予防」となる活動を長年続けています。

私たちが参画しているのは、「東京で働く人をうつにさせない」というスローガンを掲げた“うつ病予防事業”です。

この事業を主催するNPO法人こどもたちのこどもたちのこどもたちのために様が、今回の学会で「うつ病は予防する時代・科学とデータで考える新時代のメンタルヘルス」と題した共催シンポジウムを開催。私たちはその実行団体として、これまでの活動成果を発表する役を担いました。

私たちの団体が行っているのは、「無料電話相談」です。心の悩みを抱える方々に寄り添い、じっくりと傾聴することでストレスを和らげ、うつ病になる人を一人でも減らす「一次予防」に注力しています。

この地道ながらも大切な活動は、「休眠預金活用事業」に採択されて、日々その歩みを続けています。そして今回、この予防活動の成果を「社会的インパクト評価」という客観的な手法を用いて可視化し、予防効果があることを学会の場で発表することができました。

「うつ病にさせない方法」をテーマにした講演や討論会は、会場に集まった多くの参加者の熱い視線を集めていました。病気になる前の「予防」という、これまであまり光が当たらなかった領域に焦点を当てるこのシンポジウムが、より多くの人々に届き、うつ病に対する考え方に大きな変化をもたらすことを心から願って拝聴していました。

会場は活気にあふれ、最新の研究発表がポスターエリアにずらりと並んでいました。脳内のメカニズムに関する研究など、興味深い内容が多く、うつ病の解明に向けた科学の進歩を肌で感じることができました。

昨今、社会問題としても深刻化しているうつ病。その発症を未然に防ぎ、そしてもし罹患してしまってもより良い治療が受けられる社会が実現することを心から願いながら、会場を後にしました。

私たちはこれからも、うつ病の「一次予防」の重要性を啓発し、具体的な活動を通じて、誰もが心の健康を保ちながら生活できる社会の実現に貢献していきます。

みすてられ不安への対応~不安の奥にある声に耳をすます~

先日、カウンセラーの水澤都加佐先生を講師にお招きをしてTMSこころのセミナーが開催されました。

水澤先生はHRI 水澤都加佐カウンセリングオフィスの代表で、依存症の回復支援やDV・虐待及び家族問題、そして援助者教育など幅広い分野で活動をされていらっしゃいます。

また、「みすてられ不安」や「依存症」に関する数々の著書を出版されております。

今回のセミナーのテーマである「みすてられ不安」についてのお話しをお伺いして、私なりに感じたことをまとめてみました。

「みすてられ不安」と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか。

私は子供の頃、買い物にいった先で迷子になってしまい、「もう母と会えないのでは・・」という不安に襲われことを思い出しました。この時まさに「みすてられ不安」を感じていたのではと思います。

みすてられ不安は子供の時のみならず、恋愛や職場、あるいはペットの死や老いなどが原因で大人になってからも感じることがあり、そのままにしておくと「うつ状態」に進んでしまうケースも多々あります。

そうなってしまわないために大切なのは「自己肯定感を持つこと」だと先生はおっしゃいます。

それは「自分は世界にたった一人しかいない大切な存在」だと思うことなのですが、そのように思えるためには安心して居られる居場所が必要だと思います。

では、まわりの支援する側はどうしたら良いのでしょうか。

先生は、「相手をコントロールしない」「否定的な言動をとらない」ということが重要だと教えて下さいました。

その人がやっとの思いで話しをしている時に、「みんなそうだから・・」や「もっと大変な人がいる」などと言われたらもうそれ以上話せなくなりますよね。

さらに、みすてられ不安からの回復には、そのベースに存在している共依存や喪失感、空虚感などに着目して働きかけることも重要です。

具体的には、成長歴の見直しやグリーフワークへの取り組み、自分自身に焦点を当てて生きることを実践するなどの方法がありますが、どの場合も自己否定をするのではなくまずは認めてあげることが大切なのだと感じました。

それが「不安の奥にある声に耳をすます」ことに繋がっていくのではないでしょうか。

「みすてられ不安」は誰にでも起こり得る感情ですが、その気持ちに寄り添いながら様々な対応を適切にしていくことが大事だという理解がより深まった時間となりました。

水澤先生、大変貴重なお話しをありがとうございました。

事務局 Yoshiko T.

SMS(ショートメッセージ)相談 実施報告

SMS(ショートメッセージ)相談 実施報告

SNS登録せず,すぐに携帯(スマホ/ガラケー)から相談できる!

2025年5月10日 東京メンタルヘルス・スクエア

厚生労働省の自殺対策のSNS相談(チャット相談)では初の試みとなるSMS(ショートメッセージ)での相談を実施しました。

全国規模で組織的に行うのは本邦初と思われます(弊社調べ)。今回の相談実施報告をします。

1 はじめに

本実施により,ショートメッセージでも,これまでのLINEやWebチャットと同様にチャット相談ができることがわかりました。加えて,LINEやWebチャットにはない利点もあることもまたわかりました。そして,利用者にとってさらに使いやすい相談となるためのいくつかの課題も見えてきました。

ショートメッセージ相談は予算状況により4月末で一旦休止すでが,予算調整つき次第なるべく早い時期に再開し,相談が必要な方々にさらにお力になれるよう努力を続けてまいります。

2 ショートメッセージ相談実施概況

ショートメッセージ相談をこれまでのLINEでのSNS相談(弊社データ)と比較すると,男性の利用比率が11%高いことと,一世代上の層が相談利用していました。

これまでのLINEは男性20%・女性77%であったのに対し,ショートメッセージ相談は男性31%・女性63%でした。ショートメッセージ相談の方が男性比率が11%増えています。

年代別では,LINEは,多い順に①10代(30%)・②20代(22%)・③30代(19%)となり,10-30代で7割を超えています。一方,ショートメッセージ相談では,①40代(33%)・②20代(26%)・③30代(22%)の順となり,30-50代で8割を超えています。このように,ショートメッセージ相談の方が年代層は一世代上の層であることがわかります。

2.1.SMS(ショートメッセージ)相談実施期間

2024年12月26日~2025年4月30日・・・総計98日間(621時間。1日平均約6時間)*

2.2.相談総数252件

<相談対応数内訳>

・12月26日~2月14日 相談対応数50件,相談申込数97件

・2月15日~3月31日 相談対応数131件(うち,応答無し41件)

・4月1日~4月30日 相談対応数71件(うち,応答無し22件)

2.3.相談者:性別,年代,職業(集計期間:2/15~3/31,n:131)

a.性別(下図) 男性:31%,女性:63%

b.年代(下図) 多い順に,①40代:33%,②20代:26%,③30代:22%

3 相談者アンケート結果

相談後,相談者にアンケート(任意)を行いました。78名の方から回答(回答率31%)。

3.1.相談満足度(5段階評価)

約8割の方が,相談に満足していました。

3.2.相談しての気持ちの変化(5段階評価)

相談しての気持ちの変化では,約8割の方がよい方向へ変化していました。

3.3.また利用(相談)したいか?(5段階評価)

ショートメッセージでの相談をまた利用したいと回答した方が9割以上を占めました。

4 総評

4.1.ショートメッセージ相談は中高年男性層にリーチしやすい

ここ最近の自殺の状況としては,総数は減っているものの,子どもと女性の自殺者数は増加・横ばい傾向が続いています。一方で,自殺者総数に占める数では,男性>女性,中高年層>若年層という状況は変わりません。つまり男性中高年層の自殺者数が最も多くあります。

今回,ショートメッセージ相談利用では男性が多く,年代層も高くなることがわかりました。自殺者数が最も多い男性中高年層によりリーチしやすいチャット相談の手段であることがわかりました。

4.2.緊急対応時,相談者に最少時間でコンタクトできる

自殺対策の相談においては,自殺を瀬戸際でも持ちこたえるために,警察と連携して行う緊急対応が少なからずあります。その際,これまでのLINEでの相談では,本人特定に時間を要し,一刻一秒を争う命を守るための緊急対応においては困難さもあります。一方,携帯電話番号を使用するショートメッセージ相談では,携帯電話番号を使用するため,警察と連携しすぐに本人特定ができるため,最少時間で緊急対応ができます。このため,命を守れる確率がさらに高まります。

携帯電話番号使用においては,これまでのLINE以上に,個人情報保護法にのっとった個人情報の取り扱いの厳重さが必須となります。

5 今後の課題

5.1.広報について

今回の実施では,相談員待は延べ621時間待機してました。これに対して相談総数は252件です。およそ2時間待機して1件の相談,つまり1時間に0.5件の相談です。一方,これまでのLINEでは1時間あたり少なくとも5件以上の相談に対応しています。すなわち,ショートメッセージでの相談数はLINE相談数の10分の1程度にとどまったということです。

今回,ショートメッセージ相談の広報では,一番肝心の厚労省の自殺対策相談のサイト「まもろうよこころ」では告知していません。この影響は大きいため,今後は「まもろうよこころ」にて告知していかなければなりません。

5.2.相談システムについて

ショートメッセージ用の既存のシステムは多数あります。しかしながらそれらのほとんどは,業者からユーザーへの送信専用,つまり単一方向のメッセージ送信専用システムです。相談で使うためには,双方向での送受信ができなければ,相談者とカウンセラーのリアルタイムでのチャット相談はできません。

チャット相談をショートメッセージシステムで行うには数々の課題があります。この課題の多くは予算により解決できますが,予算ギリギリで運営している当法人においては,厚労省との協力はもちろん,様々な協力者が必要です。システム会社はもちろん,資金提供者の協力や,ショートメッセージ相談への志をもって協力してくださる法人・個人のお力もさらに仰ぎたいところです。

*.相談実施期間・時間詳細(総計98日間/621時間)

12/26(木)9:00〜12:00

12/27(金)12:00〜16:00

12/30(月)4:00〜7:00

12/31(火)21:00〜24:00 計4日間,13h

1/2(木)9:00〜12:00

1/4(土)12:00〜16:00

1/7(火)19:00〜22:00

1/9(木)19:00〜22:00

1/11(土)19:00〜22:00

1/14(火)19:00〜22:00

1/16(木)19:00〜22:00

1/18(土)19:00〜22:00

1/21(火)19:00〜22:00

1/23(木)19:00〜22:00

1/25(土)19:00〜22:00

1/28(火)19:00〜22:00

1/30(木)19:00〜22:00 計13日間,40h

2/3(月)17:00~21:00

2/5(水)17:00~21:00

2/7(金)17:00~21:00

2/10(月)17:00~21:00

2/12(水)17:00~21:00

2/14(金)17:00~21:00 計6日間,24h

2/15(土)~28(金)17:00~21:00 計14日間,56h

3/1(土)~4/30(水)12:00~16:00,17:00~21:00 計61日間,488h

東京メンタルヘルス・スクエア 副理事長 新行内勝善

故・武藤清栄会長を偲んで「死と再生をつないでいく悲しみ」

故・武藤清栄会長のお通夜・告別式に参列し,そのとき,自分の心に合う言葉がそれだった。

思い返すと,2001年春,カウンセラーになりたいというだけで,若者の特権といってもいいような根拠のない自信・うぬぼれの中にあった私に声をかけてくださり,この道に招き入れてくださったのは所長:武藤清栄でした。

当時日本で始まったばかりのオンラインカウンセラー養成講座の懇親会の場で,見ず知らずの私に「東京メンタルヘルスに来てみない?」などと優しい声をかけてくださいました。

「青春が終わった」と思えたということは,所長(*1)に導かれ東京メンタルヘルスで生きながらえてきた四半世紀が私にとっては,熱い青春のように感じられていたということなのでしょう。それだけ楽しく,輝いていて,もちろん艱難辛苦(かんなんしんく)もあってのことですが,それらをひっくるめて,楽しかった。そう思えた私の東京メンタルヘルスでの所長と過ごせた職業生活は,幸せだったということは間違いありません。所長には感謝しかない。

◆ どうしてこんなにもわかりやすいのだろう?

所長のことは,入る前から,その著作等を通して活躍されていることは知っていました。印象は,【どうしてこんなにもわかりやすい文章をかけるのだろう?】という畏敬の念でしたが,その思いは今もずっと変わりません。所長には,私が書いた文章を読んでいただき,添削していただいたり,感想をいただいたりしていましたが,これはまぎれもなく私の貴重な体験であり,宝です。

そうして私なりには,所長のようにと常に憧れ,書き続けているわけですが,到底所長のようにはなれずじまい。あのような天性のといってもいいようなわかりやすく,興味深く,かつためになる文章の足元にも及びません。

それでも,私が安心したのは,あのような文章が所長の中からすらすらと出てきているわけではなく,所長は文章を何度も何度も書き直して,そうして書き上げた文章が記事となり,本になっていたということを知ったことです。手塩をかけて文章をつむぎだし続けていた所長の懸命な姿勢を知り,そこは同じ人間なんだと思えて,自分も,所長にはほど遠い自分も,何度も何度も文章を書き直し続けています。

◆ 別れは小さな死

そんな私が書いた文章に「別れは小さな死」というのがあります。この言葉はある国のことわざですが,それについて書いたものです。

「「別れは小さな死」という言葉、これはフランスにあることわざです。

大切な人、可愛いペットなど愛するものとの別れは、そのかけがえのない関係の中で一緒に築いてきた自分自身の一部も死ぬ、さながら自分自身の小さな死のような体験だという意味です。

そういった意味では、別れはとてもつらい体験です。」

所長のお通夜・告別式では,私たちは,このとてもつらい別れの体験を共有しました。

<故・武藤清栄氏と筆者。2020年頃、弊社内所長の相談室にて>

◆ かけがえのないピース

私の名前にある「新」の漢字の成り立ちは,私なりの意訳が入りますが,立つ木に斧を入れて,新しいものを産み出す,という字です。「新」の漢字の左側が上から「立つ木」と書き,右側は斧を意味します。立つ木に斧を入れて切り出したものは材木となり家や家具に生まれ変わることもあれば,薪(まき、燃料)となり火という大きなエネルギーを産み出します。立つ木に斧を入れることは木にとっては「死」でもありますが,実はこの死から新たな様々なものが産まれるということを,「新」という字は表しているのです。

その死と再生の過程で避けては通れないのが悲しみですが,この悲しみがあるからこそ,私たちは再生して生きていけるのでしょう。そういった意味では,死と再生をつないでいるかけがえのないピースが「悲しみ」なのでしょうか。

「君のおかげで 私の心に愛ができた

なくなったのは君で 愛ではない

さようならしたのは 君だけで

その愛は ずっと私からなくならない」

これは、タイのウィスット・ポンニミットさんが描いている「マムアンちゃん」(*2)という4コマ漫画での、主人公マムアンちゃんの心の声です。

所長は今日,火葬場にて荼毘(だび)にふされ,その肉体は遺骨を残し,燃えて天に召されました。所長と過ごしたそのかけがえのない体験は何一つ私の中から消えることはなく,ずっと生き続け、そして新たな何かもまた生み出し続けていってくれることでしょう。

所長の告別式の日,2025年5月19日筆

東京メンタルヘルス・スクエア 副理事長 新行内勝善

*1.文中では所長としていますが、故・武藤清栄氏は、特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエアの会長です。生前、東京メンタルヘルスにて私たちがそう呼ばせていただいたままに、親しみをもって「所長」と書いています。

*2.引用文献:「ビッグイシュー日本版」301号(2016/12/15)より

GRAVITY 「グラビティ」特別イベント参加報告 その2

4/16(火)から始まったGRAVITY 「グラビティ」

「うつ病の星 特別企画!東京メンタルヘルス・スクエア 悩み相談会」にはたくさんの方が相談に来ました。

次々と投稿されるお悩みを一つ一つ読みながらどんな風にお返事するかいろいろ考えてみる。

普段の相談は公開するものではないのでその人に対してお返事するのですが、今回は公開掲示板。

誰もがわかるようにお返事しなくてはならないのが難しかったです。

そして、その投稿に対して同じ星の住人も次々と声をかけてきました。

「私も大変だった・・・」

「しんどいですよね・・」

「お互い頑張りましょうね」

やさしいSNSとのことですが、住人もとてもやさしい。

そんな住人同士のやり取りに交じって、私達もお返事を投稿していく。

作業しているときは気が付かなかったのですが、全部終了して改めて自分たちのアカウントに戻ってみたらたくさんのメッセージが届いていました。

「何だろう??」と思って開いてみたら・・・

お返事したことに対する「ありがとうございました」とのお礼のメッセージだった。

大変な気持ちの中で読んでくれたんだな・・・

ってほっこりした気持ちになりました。

そして、私たちの回答の中には200を超えるいいねが付いたものもあり。

こんなにもたくさんの人が読んでくれたことに、とても嬉しい気持ちになりました。

初めてのことで緊張しながらのイベントでしたが、スタッフもたくさんの温かいものをいただきました。

このようなイベントにお声をかけてくださったGRAVITYさん、貴重な機会をありがとうございました。

またいつか機会があれば参加したいと思いました。。