SNS相談(8) TMSカウンセラーのみなさんへ 面倒なことをしよう

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(8)TMSカウンセラーのみなさんへ 面倒なことをしよう

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第8回はSNSカウセリングに関わるTMSカウンセラーに期待することです。

――カウンセラーの中で、まだSNS相談に参加していない方へのメッセージをお願いします。

緊張と不安、そういうのも出てくると思うんですよね。

パソコンの使い方、ソフトウエアのトラブル。そういうのを不得意にしている人もいると思う。

カウンセリングの内容についても、文字だけのやり取りに不安だったり緊張したりすることも多々あると思う。

でも、それは仲間に聴きながらやれることなんです。

仲間に「聴く」のがちょっと面倒だっていう場合もあるよね。

面倒の中身は何かっていうと「自分には能力がある」とか「こんなことをやれて当たり前」とか、そういう評価だと思うんだ。

そういうのが心のどっかにあると、聴けなくなる。それを今の言葉でいうと「面倒」と表現しますね。

――それを面倒というのですね!

そう。たとえば、「結婚が面倒」とかね。

――面倒という言葉は「やりたいのに、踏み出せない」気持ちを表現する言葉にもなるんですね。

新しいことをはじめるとき、そういうことが起こると思います。まずは、起こっていることを認め、自覚することが大切です。

それを自覚できると、結構他人に不明点を質問することができたりする。

聴くときには枕詞をつけるのがいい。「ごめんねー、仕事中に」と片目をつぶってみたり。枕言葉を使う練習にもなる。

で、質問された人も、各自分かる範囲でサポートができるとありがたいね。

チームワークがあると素晴らしい。

――そうですね。今でも多くの人たちが、お互いにわからないこと、知らないことを教えあっていると思います。

カウンセラーの皆さんには、お互いに批判や非難的な反応はなるだけしない、というのはお願いしたいね。

ああ、TMSに来てよかった、聴いてよかったと思えるように。聴かれた方はストレスになるかもしれないよ。

芸なんて言っていられないかもしれない。

そういうストレスに耐えることが芸なんだよ、質問を受けることであなただって成長したでしょ‥なんていう人もいるけどストレスはストレスだよね。

――私たちはカウンセラーですから。ストレスをうまく消化して信頼関係を獲得するのも大切な能力の一つだと思います。

(この項、続きます)

2020年5月5日

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

新型コロナに関する相談が増加しています

新型コロナに関する相談が増加しています

「新型コロナの関係で子どもたちが自宅にいる時間が増えたことで、虐待も増えているようなことは無いか?」

「新型コロナウイルスによる相談が増えているか? またどのような内容の相談が来ているか?」

立て続けに、NHKの報道関係の方より、上記の質問が来ました。

そこで実際に、SNS相談を行っているカウンセラーにそのことを確認してみました。すると、カウンセラーより、たしかにそのような相談があったと顕著にあがってきました。

*以下、事例などは、実際の相談内容を元にしていますが、プライバシーの特定ができないように変更を加えている架空事例です。

◆元教員から、虐待かもしれない

元教員の方から、ストレスと自責の念にかられて相談が来ました。

【元教員】

「学校が休みなので、子どもといる時間が長くなり、きつく叱ってしまう、虐待かと(思ったり)。私は子どもが好きで教員の仕事をしていたのに、そんな自分が許せないし、今後どうなってしまうのかわからなくて怖いし不安」

外出自粛ともなれば、室内に閉じ込められたようになり、窮屈さや不自由さを感じることも多いことでしょう。

まじめな方であったり、心配が強い方ほど、そういった状況に追い込まれ、ストレスが増幅することが懸念されます。

ストレスが増幅し、狭い空間で家族と接することが多ければ、ちょっとしたことや今まで気にもならなかったことが、かんに触り、身近な存在である家族に怒りやストレスの吐き出しが向かってしまうことも危惧されます。

◆自傷

3月中旬のある日、カウンセラーが相談に入ると、自傷の相談が立て続けに入ったことがありました。

【カウンセラー】

「(先日相談に入った際)、ほぼ中学生の自傷の相談で、いままでこんなに(自傷の相談が)集中したことはなかったので、かなり危機感を持ちました。」

新型コロナで外出できず、閉じ込められたようになった子どもたちの姿が浮かびあがってきます。逃げ場のない子どもたちのストレスの矛先が自らに向かってしまっているのかもしれません。

◆不定期の仕事がなくなって

新型コロナの影響は親や子だけではなく、不定期の仕事をしている方たちにも影を及ぼしています。不定期の仕事がなくなってしまい、家族にあたってしまう、といった相談もありました。

◆感染経路はわかっているのに言えない不安やイライラ

一方で、このような相談もありました。

【とある既婚男性】

「浮気したり、風俗に通ったりしていて発症する可能性もあるが、そんなことを家族はじめ職場や専門家などにも言えず、不安やイライラを持ってしまい、ついつい家族を怒鳴ってしまう」

◆NHKからの質問

さらにNHKの方からは、

「この間相談は増えていますか?」

「そういったことに対して何かいい対策はないでしょうか?」

といった質問もありました。

相談数については確実に増えています。

SNS相談はもちろん増えてきています、なぜなら外出せずに、室内からでも、誰にも知られずに相談ができるからです。電話相談も増えていますが、家庭の状況によっては、家から電話で相談することが難しい場合もあります。

一方、対面での相談については、外出して相談に来るというハードルが非常に高くなってしまっています。

このため、東京メンタルヘルス・スクエアでは、カウンセラーの健康面への配慮を最大限に行いつつ、こういった状況であっても、SNS相談での支援を途切れることなく提供できるように、相談のプライバシーが確実に守られるテレワークの実施も視野にSNS相談に継続して取り組んでいるところです。

2020年4月11日

NPO東京メンタルヘルス・スクエア カウンセリングセンター長 新行内勝善

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

SNS相談(7) SNS相談の醍醐味「共感する快感」

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(7)SNS相談の醍醐味「共感する快感」

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第7回はSNS相談の醍醐味「共感する快感」についてです。

――カウンセラーがクライエントさんの言葉を聞いて感動することがあります。これってカウンセラーとして良いことだと思いますか?

カウンセラーがクライエントさんに心を重ねると感動したり悲しくなったり、心が動くことがありますね。素晴らしいことです。こういうことを皆さん「共感」と呼んでいるけれど、私は「快感」だと思う。

――快感、ですか。それは、カウンセラーの快感ですか?クライエントの快感ですか?

もちろんクライエントにも解放感、リリース感はあるかもしれない。自ら言えた時というのは、やっぱり快感があるはずです。カウンセラーにとっても、クライエントに心を動かされるのは快感だと私は思います。

――なるほど、私はカウンセリングをしながら、「共感してるなー」「カウンセラーらしいことをしてるなー」と思っていたけれど、それは私の快感だと(笑)

そう、快感。

――そういわれると、ものすごく身に沁みます(笑)

不思議なのはさ、わっはっはって笑ってるカウンセラーがいないこと。ほんとは笑える話いっぱいあるはずなんだけど。たまには泣いてる人もいるよね。本人が目の前にいないからこちらの感情も隠さなくてもいい。そういうことができるのは、SNSの特徴的なところ。隠していたところね、開放する。その解放感と、それを聴く快感。

――もう一回整理すると、隠していたことをお披露目した時に、クライエントが得られるのは、解放感。

聴いたカウンセラーが得られるのは、快感。

そう。ありそうでしょう?聴けてよかったな、言ってくれてよかったなと思うこと。

――はい、とっても心当たりあります。

それくらいカウンセラーにもメリットがなければ、SNS相談なんて大変でしょう?肩は痛くなる、目は疲れる、手は動かさなきゃいけない‥。

――そうですね。対面の面談では、本人は隠しているつもりでも表情に出たりしてしまうから。

読まれちゃうっていうのはあるよね、面談形式のカウンセリングは。読まれたくなかったのに。

――自分で開放するんじゃなくて。

力のあるカウンセラーは読んでも読まないふりをしたりします。それがポーカーフェイスです。これもひとつ大事なスキルですよね。自分が提供していない情報を読まれて、解釈されて、こうでしょああでしょって言われるのは一番苦痛だと思います。そういう意味で、隠せる媒体であるSNSはいいよね。

――SNSではクライエントの本当に言いたいこと、読み切れないことも多くあります。

ちょっと今まで私が感じているのは、同情的なカウンセラーが結構いらっしゃる。悪くはないけど良くもないと思います。

「辛かったわね」「それは大変だったね」「あーそうだったの、それはどうして?」「キツかったわね……」そんな話をして時間になったら「時間になっちゃった」「ごめんね」と終わるカウンセリング。

それではお披露目できない。それよりは、「あー、つらかったね、その時どうやって耐えたの?」「どんなこと考えた?」「なんか仕返ししようと思った?どうやって仕返ししようと思ったの?教えて?」って、学ぶ姿勢のほうが、面白い。

――それがあると、こっちも面白いし、向こうも開放できたと感じられそうです。

カウンセラーにもいろいろな考え方があって、何が正解ということはないのですが私はそういう姿勢がいいと思ってやってます。そうやって、もう一歩聞いたほうが、面白いから。自分が。

――カウンセラーも自分が快く感じるような関わり方をするほうが上手く行く、という考え方ですね。

そう、快感を追求するの。これ、是非カウンセラーのみんなに伝えてね(笑)

(この項、続きます)

2020年3月10日

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

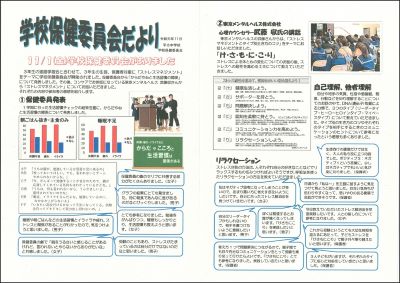

中学校で「ストレスマネジメントと、タイプ別の生き方のコツ」について話しをしてきました

埼玉県越谷市の平方中学で「ストレスマネジメントと、タイプ別の生き方のコツ」について、生徒、保護者のみなさまにお話させていただきました。

これまで私たちは、心の授業を小学校や中学校、高等学校で十数回行ってきました。

1クラスから300人以上の全校生徒、保護者会など規模も対象も様々です。

中には保護者と生徒がペアになって講話を行うスタイルもありました。時間は通常1コマ’(50分)の授業で伝えられるようにしていますが、ご要望に合わせて2コマ(100分)で実施することもあります。

私は企業従業員対象の研修に長年取り組んできましたが、学校現場に立って毎回改めて思うことは、社会人になってこの学びを行うのではなく、せめて中学生の頃から、人生を生き抜く上で必要な分かりやすい説明のストレスマネジメント教育や、タイプ別などの自己理解・他者理解を通じて上手にコミュニケーションするための教育を子どものうちから学んでいくが必要性です。

授業を担当させていただく中で、感じることは生徒たちの真剣なまなざしです。

それは、普段から友人関係や勉強、部活、塾、家庭などで様々なストレスを感じて困ることがあるからだと思います。

上手くストレスコントロールができず、自分を責めて萎縮したり、他人を責めていじめ行動をしたり、おなかが痛くなったり、不安になったり、日々様々なストレス反応も出していることもあるのでしょう。

今回頂いたアンケートには、中学3年生から「今までのいろいろな講演の中で一番ためになった」保護者からは「親子共々ストレスが溜まっていたので、とても参考になりました」など下記のアンケートの通り評価を頂けました。また、同中学校で定期的に発行している「学校保健委員会だより」にも、当日の詳細な内容を掲載していただきました。(写真をクリックすると大きな画面になります)

メンタルヘルスに学校を上げて取り組んでくださっていることをとても嬉しく思っています。

私自身も子どもたちがすぐに実践できる分かりやすい心の授業をこれからも行っていけるよう日々工夫していきたいと思います。

子ども達の笑顔を増やすために教育・見守り・相談の活動をこれまで以上に頑張ります!!

2020年2月24日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア専務理事

いじめ・自殺・不登校ゼロプロジェクトリーダー

武藤収

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

SNS相談 (6) SNS失敗談 二人三脚

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(6)SNS失敗談 二人三脚

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第6回は「SNS失敗談 二人三脚」についてです。

――SNS相談でこれは失敗だったなと思う事はありますか?

これはいいと思ってやったことが大変なミスで、事務局のほうまでクレームが来たことがあります。

あるカウンセラーが対応している途中でカウンセラーから相談を受けて、一緒にカウンセリングに入った時、私が行った言葉をカウンセラーがそのまま打ってくれた。

そうしたら話す口調が急に変わってしまって、クライアントさんには合わなくなってしまったようです。

カウンセラーの対応を邪魔する結果になってしまった。

カウンセラーにも本当は少し抵抗があったのだと思うけど、私がそれに気がつけなかったということがあって、クライエントにもカウンセラーにも大変申し訳なかったなと思いました。

――カウンセラーが所長に意思表示をうまくできなかったパターンですね。

私がカウンセラーに伝えたことを参考に本人の言葉で書いてもらえばよかったんだけど、私がアドバイスしたことをそのまま採用していただいたわけ。

それが大変なミスにつながってしまったんです。

――カウンセラーは対応について相談したくて所長にアドバイスを求めたんだと思うのですけど、それが裏目に出てしまった。

複数のカウンセラーで対応するのは二人三脚に似てるところがある。

歩調を合わせてやっていけばすごく良い対応ができるのだけど、どっちか遠慮したり引っ張ったり、ずれてしまうと、うまくいかない。

逆にアドバイザーとカウンセラーの意見が違って、ケンカしてしまう場合もあるでしょう。

―SNS以外のカウンセリングだと、たとえ意見のが食い違ってもクライエントのいないところでやるから、クライエントさんへの対応が途中で変わるということは起きないですから、SNS相談ならではのトラブルですね。

本当は、クライエントに来てもらって、カウンセラーとアドバイザーがそのクライエントについて話し合っているのを見ていただくのって、ひとつのカウンセリング方法として効果があると思います。

だからSNSで、そういうことをたまにはやってもいんじゃないかと思います。

――面白そうですね。そういうことが出来るタイミングがあったら、是非やってみたいです

(この項、続きます)

2020年2月5日

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

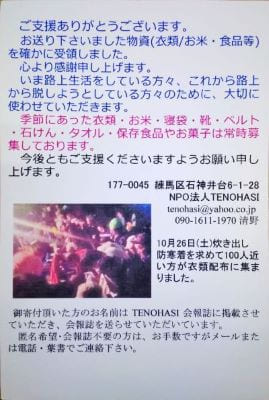

TENOHASI様をとおして路上生活者支援を行いました

TENOHASIさんは『すべての人に居場所を』という想いの元、池袋を拠点に、孤立してホームレス状態にある人々がつながりを取り戻し、安心して生きていけるようにサポートすることを使命とし、活動されているNPO法人です。

炊き出し、衣類配布などはもとより、路上を脱したい方の相談に乗り、生活保護申請や入院・施設入所のサポート等を実施されています。

SNSカウンセリングのご利用者様の支援をしていただいた時に、何か協力できることはないか?とお聞きしたところ、事務局長の清野さんから「物資の支援をしてもらえないか」というお申し入れを頂きました。

東京メンタルヘルス・スクエアのメンバーにその旨を伝えたところ、あっという間に、段ボール4箱分の冬服、シューズ、タオル、リネングッズが集まり、早速送付。

TENOHASIさんから添付ハガキのお礼状をいただきました。

私たち東京メンタルヘルス・スクエアの理念は「話をちゃんと聞いてくれる人が傍にいる社会を作る。」です。

『すべての人に居場所を』という想いで活動されているTENOHASIさんとは活動自体は違うけれど、根っこの想いは同じなんじゃないかと思っています。

同じ池袋を本拠地としているNPO同士。これからも協力し合っていければと願っています。

2020年1月30日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

広報担当

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

SNS相談 (5) SNS相談の醍醐味(1)リリースする快感

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(5)SNS相談の醍醐味(1)リリースする快感

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第5回はSNS相談の醍醐味「リリースする快感」についてです。

―――SNS相談の醍醐味は、何だと思いますか?

そうだね、やっぱりこれはと思うのは、隠し事を表現してくれたとき。

――隠し事、ですか。具体的に言うと?

金を隠しているとか、家族に内緒の賭け事をしているとか、今の夫は31番目に好きだった人とかね

――31番目に好きな人……ずいぶん繰り上がって結婚されたのですね(笑)隠し事を表現することが、どうして醍醐味になるのでしょう?

そういう話が出ると、カウンセラー側もウキウキしてきて、もう少し聞きたいなとか読みたいと感じる。漫画の次のページをめくるような感じ。

――たしかに、SNS相談していると次の展開が楽しみになること、経験あります。

漫画は、ページの末尾に期待させるようなものをギューッと詰め込んで、次のページで展開するという演出をやっていますよね。

それと同じように次のメッセージがどんなメッセージかということをカウンセラーのみなさんは期待と不安を持って見ていると思います。

そこにSNSの特性、特徴があります。

次の言葉を待つインターバル。

クライエントも書くか書かないか迷って、送信前に書いたり消したりして、ついには送信ボタンを押すわけです。

――言葉による会話だったら、ポロっと言ってしまうこともあるし一度言ったら取り消せないけど、SNSでやり取りしている中で、満を持して発言した言葉を「ここで来たか!」という気持ちで受け取るインターバルですね

そう、ここで来たか、ここで本音が出てきたか、という衝撃。

クライエントが自分のことを、性のこと、愛のことをしゃべりだす瞬間がある。これはSNSの特徴でしょう

――それは対面の相談、電話相談ではあまり出にくいのでしょうか?

SNSは、隠せる媒体です。電話と比べても、声を使っていないぶんだけ匿名性が高いですよね。

一番匿名性がないのは面談。伝統的なカウンセラーたちはこれは正式なカウンセリングだという。

表情、態度、距離、声の質、そういう非言語の情報から見立てるのが正式なカウンセリングだと言うから。

SNSは、ガラガラ声でも隠して話すことができる。

自分にコンプレックスが強く、それを気にして話せない人にとって、隠せる媒体というのは有利に働くことがあります。

その点に関しては、対面カウンセリングはSNSには勝てないと思う。

――自分の隠したいこと、隠さなきゃいけないことに劣等感を持たずに相談ができる。

そうです。安心して話すことができるんです。そして何より面白いのは、隠して隠していたのをばらす時だよね。そこに快感があるわけです。

――せっかく隠してたのに、ばらしてしまうのですか?

そう。隠していたことを、自らお披露目するところに、快感がある。暴かれることなく、ね。

だからクライエントは隠したいことがいっぱいあったほうがいいわけよ。リリース感が強まるでしょ。たくさん味わえる。

そこはSNSの優れたところでしょう。

(この項、続きます)

2020年1月20日

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

ジャーナリスト渋井哲也氏を招き『ネットと自殺』に関する社内研修を行いました

『ネットと自殺』に関する社内研修を行ないました

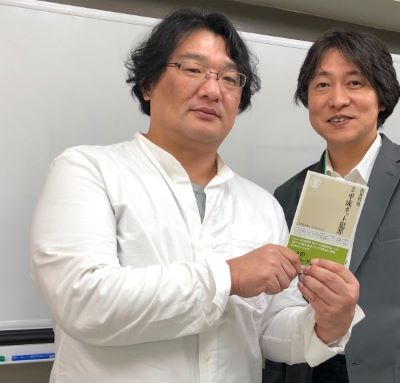

本ブログ記事執筆した当NPOカウンセリングセンター長:新行内(右)

SNS相談は面接、電話、Eメールに次ぐ、新たな相談手段。特に若者や子どもたちにとっては、気軽に利用しやすい相談手段となっています。

そしてそれは新たな試みであるがゆえに、カウンセラーにとっての新たなチャレンジといってもいいでしょう。

このため、SNS相談においてさらに効果的な支援ができるカウンセラーにスキルアップするための研修は、これまでと趣向を変えることも必要です。

そこで今回は、これまでとは趣向を変え研修を行ってみました。

研修のテーマは「ネットと自殺」。

講師は、これまでのようなカウンセラーや対人援助の専門家ではなく、ライター/ジャーナリストの渋井哲也氏をお招きしました。(2019年12月14日(土)研修実施)

1.ネット、いまのエッジは?

実はこの研修ではカウンセラーの面々は、冒頭から、意表をつかれたようになってしまいました。

渋井哲也氏「LINE相談をやってるんですよね、オープンチャット(*)って知っていますか?」

カウンセラー「???」

渋井氏「え? 知らないの誰も?」

LINE相談をやっていながら、カウンセラーのほとんどはオープンチャットというものを知りませんでした。

そのような私たちに、渋井氏はオープンチャットがなんたるかを、手をとるように教えてくださいました。

渋井氏「オープンチャットに参加すると、いまの若者の日常の声が見れます」

いまの若者が常日頃どのようにSNSを使っているのか、そのエッジの一つを学ぶことができました。

ほかにも、こんなこともありました。

渋井氏「SNSのピクシブくらいは見ておいた方がいいですよ」

カウンセラー「??? ピクシブ? 知らない、、、それは写真? プリンター?」

さすがにジャーナリストの渋井氏、いまの最先端、エッジの部分をこともなげに私たちに教えてくださいました。

*LINEのオープンチャットとは、2019年8月よりLINEに追加された3つ目となる新トーク機能。友だち登録した人との「トーク」、友だち登録した人たち同士の「グループ」に加え、友だち登録していない人とも自由に自分の名前を設定したプロフィールで交流できるグループとしてスタートしたのが「オープンチャット」である。

2.自殺についての深遠なる洞察力

今回渋井氏より学ぶことができたのは、そういったエッジだけではありません、学問的なところでもまた学ぶことができました。

そのひとつは、自殺が関わる裁判の中で、資料として多用されているというシュナイドマンの『自殺とは何か?』(誠信書房,1993年)という文献からでした。

シュナイドマンは、著書で以下のように述べているそうです。

●自殺の共通の動機は、耐えがたい心の痛み

●自殺における共通の悩みは、心の願いがかなわぬこと

●自殺の共通の目的は、直面する難問を解決すること

●自殺に共通してみられる感情は、望みも、救いもないという思い

●自殺者に共通にみられる心は、揺れる心

●自殺者にみられる認識の特徴は視野の狭窄

●自殺者にみられる特徴的な対人行為は、死ぬことの予告である

●自殺によくみられる行為は「逃亡」

SNS相談の中で、「死にたい」という声をたくさんお聴きしていますが、相談を振り返ってみても、シュナイドマンのこれらの言葉には「たしかに」と納得できる奥深さがたくさん凝縮されていると思いました。

3.移り変わるものと、変えてはいけない大事なものと

もっと多く我々カウンセラーが学びとったところ(共感性羞恥、インターネットの「第3空間」化、「逸脱」行動をどう見るか?、過剰適応、…etc.)をお伝えしたいところですが、ブログですのでここまでとします。

さらにという方は、例えば渋井哲也氏の各著作を参照していただくとよいかと思います。

例えば渋井氏の最新著作を下記にご紹介しておきます。

渋井哲也『ルポ 平成ネット犯罪』ちくま新書、2019年

◆

元号の変わり目は、なぜか時代の変わり目でもあると言われます。

渋井氏の最新著作のタイトルは、「平成」ネット犯罪ですが、はたして「令和」となり、ネットの世界はどのような変化を見せていくのでしょうか?

時代は変わり、相談手段も移り変わり、しかしながら、かといって、カウンセラーが大事にすること自体は変わることはないと考えています。

我々カウンセラーは、相談手段がいずれであれ、相談者の心の中のさまざまな思いをしっかりと聴かせていただく、そういった営みは今後も変わることはないでしょう。

2020年1月16日

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア

カウンセリングセンター長 新行内 勝善

本ブログに共感していただけたら以下の「いいね」をクリックしてもらえると嬉しいです。

Facebookから私たちの最新の活動をご案内します。

SNS相談 (4) 人間関係のヒント

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(4)人間関係のヒント

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第4回は少しSNSから離れて、人間関係のヒントになるかもしれないお話です。

―――ユーモアがデトックスの効果を持っていることはわかりました。でも衝突って、とてもユーモアなんて雰囲気じゃない、呼気どころか息もひそめてしまうような緊張した雰囲気の中で発生しているように思います。そんな風に衝突している人たちがいるとき、所長ならどうします?

逆説的な言葉が、ユーモアになるね。一触即発の雰囲気の時だよね?たとえば「あー、これは止められないぞー」とか声を出すかな。

――そういう言葉でその人たちの関係に入っていく。

逆説とは真理なんだよ。「急がばまわれ」「負けるが勝ち」とか言うようにね。衝突している二人の前で、そのうち片方に向かって「やー、〇〇さん、喧嘩始まっちゃったんだけど、負けてくれない?」と言ってみる。そう言うと、どっちが勝つかわからないけど、止む。

――面と向かってそう言われたら、その言葉になんらかの反応をせざるを得ないですね。そのひとことは所長のユーモア力というか。そこで、それを言えるのは所長のセンスだなぁって思います

適切なタイミングは大切だね。それと、その気になって言う。本気になって言う。そうしないと馬鹿にされたような感じになっちゃうから。

――もしそれでも関われない人、たとえば、所長の職場で、所長に対して反抗的というか、敵対的、あまりよく思ってなさそうな人が中に入ってきたとしたら、どうします?

勇気を持って声かけするっていう経験があります。最初はエネルギー必要なんだよね。どう言われるかなとか、無視されるんじゃないかとか、ぶん殴られたらどうしようとか思うのははあります。でも、できるだけフラットな気持ちで声をかけます

――マネジメント側である所長が、勇気を持って声かけするんですね。

特にその人がちょっと問題視されている状態されている場合ですね。そういう時は、肩から力を抜いて声をかけます。マネジメント側という態度で接したら、うまく行かない。そして本人だけではなく、周りの人たちの話も聴く必要があります。同じように感じている人、違うように感じている人もいるだろうしね。

――勇気を出して、力を抜くんですね。簡単なようで難しそうです。

そうだね、ほんとは力抜けてないかもしれない。でも、力を抜いたふりをする。ポーカーフェイスも、カウンセラーには大切だからね。

(この項、続きます)

2020年1月14日

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。

SNS相談 (3) ユーモアの力

東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談

(3)ユーモアの力

SNS相談利用者の皆様に、SNS相談の向こう側にいる私たちのことを少しでも知ってもらいたくて、NPO法人東京メンタルヘルス・スクエア(以下TMS)の創始者であり理事長である武藤清栄所長に「東京メンタルヘルス・スクエアのSNS相談」というテーマでお話をお聞きしています。

第3回は「ユーモアの力」です。

――所長にとってのユーモアというのは、どういうものですか?

あったかいイメージ。それから呼気と関係するもの。

息を吸いながら笑えないでしょう?笑いは全て吐く息なんです。

出すこと。毒を出すこと、デトックスに近い。

笑い声を出させる。出す事は、快適さが伴うね。

あのね、どんな場であろうと、人を一番強力に回復させる力は、ユーモアです。

サポートでも、素晴らしいカウンセリングの理論でも、金でもなく、ユーモアなんです。

――ユーモアも出てこないくらい弱っている人も、いると思います。

自分ではそんな風に考えられなくても、周りの人が言っているユーモアに笑わせられるだけでも、回復する力になりますか?

もちろん。

周りから何か言われて、クスッとわらったり、大笑いしたり。

だからSNS相談ではユーモアを目指す!だから、カウンセラーの先生方、あまり固いこと言わないでくれよって思うことあります。

――思うだけじゃなくて、所長からしっかり言ってください(笑)

職場で笑い声やユーモアがあるのはメンタルヘルスがいい証拠だからね。

先ずは自分の職場からユーモアを生み出さないと。うん、そうだね。

――世間には、ユーモアも雑談もない職場は多いと思います。

ユーモアがないところにユーモアを生み出すにはどうしたらいいでしょう?

それは難しいね。一つは、本音。本音を喋ると、ユーモアになる。あとは失敗談。

例えば、私は尻フェチなんですよ。

私が小学4年生の時、学校の先生に恋をしたんです。

彼女は3年生の担任だったから、用もないのに3年生の教室の前をうろうろしたりして。

ある日ラジオ第二体操をして、ばっと前を見たら先生のお尻があった。

バーン!ってLargeなお尻。Largeなんですよ、Bigじゃなくて。

それからです、フェチになったのは。

これ本音なんです。

これ話すとみんな笑うわけ。そういうのですね、ユーモアは。

実際、今でも私はそういうのを引きずっているんですよ。だから大きいお尻を見るとなんか反応する自分がいる。

ここまで話して「みなさんもないですか?そういうエピソード」と問いかける。

そんな風に、自分の話の中に相手を迎え入れるというか、じゃれついていく。

――それは、自分の中にユーモアになるような本音の引き出しが必要だと思います(笑)

私にはそういう引き出しないなぁ、言えないなって思いました

そう?ユーモア言えない人もユーモアを言ってますよ。

しゃべれないことを上手に表現する方法を探してみるといい。沈黙は金、饒舌は銀。

だから私なんかより、あなたのほうがよほどすごい。

――なるほど、そうやって私のことを会話に迎え入れてくださるわけですね(笑)

もう一つは、歌舞伎の舞台にしてしまうことです。

――え、歌舞伎ってユーモアなんですか?

歌舞伎役者は、本気で、なり切って、見栄を切る。

大衆はそれを見て笑ったり、掛け声をかけたりして呼気を出す。

これもデトックスですね。あれから私はメンタルヘルスを学びました。

歌舞伎役者は「あるく〜」なんて言いながら大袈裟な身振り手振りで歩くでしょ。

道端でやってたら大変だけど、舞台でやると芸になる。現実から少し離れる。

だから、深刻なときにこそ舞台が必要。舞台に乗ると芸になるから。

だからケンカやいじめも、芸になればいい。

そして今日も舞台稽古ありがとうってね、なかなかいい芸ができましたと言えると、いいんだ。

でも、芸にするには誰か演出役が必要だよね。

――そうですよね、彼らは舞台に乗っているつもりはないから。

乗っけちゃわないといけない。どう乗っけるかは、技だよね。

(この項、続きます)

広報スタッフA

私たちの活動にご賛同いただけたら「いいね」ボタンを押してもらえると嬉しいです。